ビカクシダの胞子を蒔いてみます

成長記録なので育たない可能性があります

成功しても失敗しても変化があれば気まぐれに更新されます

胞子

スパーバムの胞子を買ったので試しに蒔いてみます

グランデがあるのに何故スパーバムを買ったと思いつつ

ちゃんと育てば違いがよく分かるかも?

家のエレファントティス(アンゴレンセ)も胞子をつけており

後々それもやってみる予定

NHK for schoolのシダの胞子観察によると

胞子嚢(カプセル)が乾燥で弾けると

中身が排出され雨水などの水分で

精子が泳ぎ出し受精し胞子体になるそう

ビカクシダの胞子は情報が少ないですが

シダの胞子は学校の観察教材などで

色々あるのでそれを見ると分かりやすいですよ

準備

発芽まで湿度が必要

他の菌が混じらないよう注意

という点を考慮して百均で蓋付きのプリンカップを購入

底がプッチンでき蓋もプラなので後に排水が必要になっても

穴を開けて調整できるかなという考え

食品用なので菌も心配が少ないのが良いかも?

やってみないとわかりませんけど

通常のシダ観察では殺菌した素焼き鉢の上下を

シャーレで挟み腰水すると良いらしい

確かに水分調整もしやすく光も当たって良さそうですね

培養土は底に水分調整にメダカソイル

蒔き床にバーミキュライトを単用にします

バーミキュライトは栄養分も少ないので

霧吹きでかなり薄めの液肥をやる方が良いかもしれません

種のように栄養分を貯めていないので

カビやコケが増殖しないならば栄養は必要だそう

プリンを作る高さまで土を入れ

蓋までのスペースを確保しておきます

霧吹きで良く湿らせます

あまり水を入れすぎてもこれから暖かくなると

腐敗する事も考えられソイルより

やや上くらいの量にしてみました

蓋をすると多少、水位は上下すると思うので

様子を見て調整できればベスト

買った胞子を薄く蒔きます

細かい粉のような物が胞子

細かすぎてどうなってるか良くわからん

シャーレがあればスマホ顕微鏡で覗きますが

そんなものは持っていないんで

とりあえず蒔いて目視できるくらいの変化があれば

顕微鏡で見ようかな

次のエレファンの時までにシャーレを買っておこう

軽く霧吹きしてプリンカップの蓋をして準備完了

これからどうなっていくか楽しみです

5月17日

軽く育成ライトの当たる棚に置きました

明るさは必要との事ですし

なんとなく明るい程度の感じ

隣はベゴニアの水挿しで根が伸びた物で

こちらも生育中ですし光が足りない事はないかな

室内は常時24℃くらいです

湿度は4-50%で安定しています

1日目スタート

庭のシダはどこからともなく勝手に生えますが

ビカクシダはどうなるのか

そもそもシダはどうやって増えるのか

キノコに続き通常の植物と違う物を育てるのは楽しみです

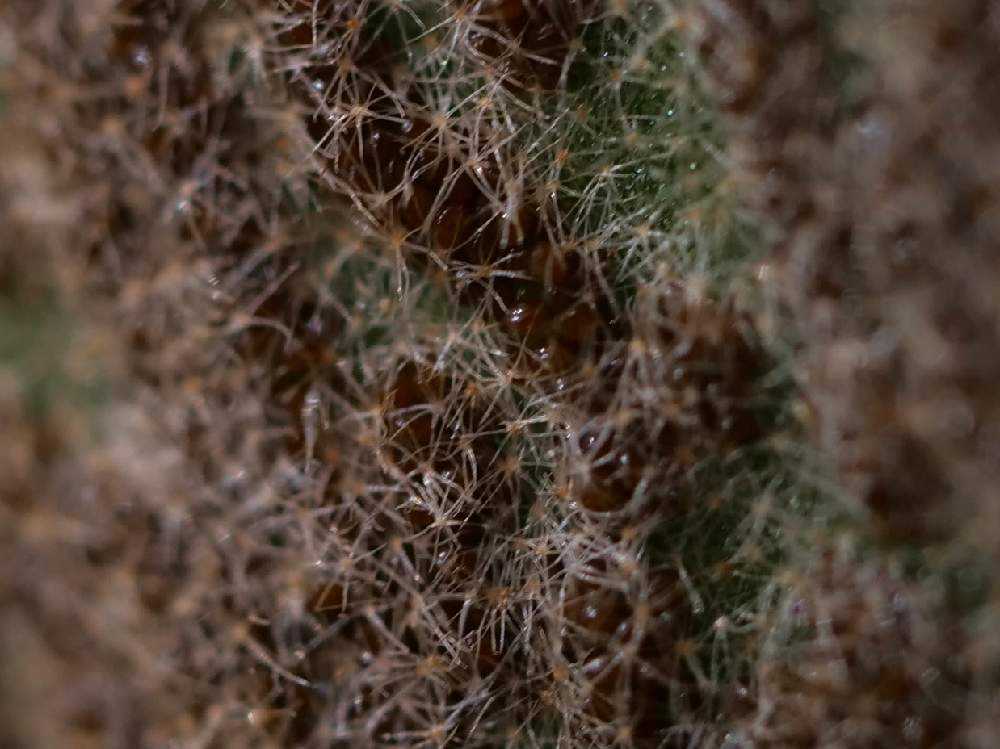

5月23日 エレファントティス

5月23日

スパーバムには変化がないですが

家のビカクシダに胞子が出来ているので観察

育てているアンゴレンセ(エレファントティス)の胞子葉から

胞子嚢を取るタイミングがわからず

色がつくまでボンヤリ眺めていたのだけども

肉眼では埒があかないのでマクロで撮ってみました

室内で接写は開放で三脚乗せても暗い

シャッタースピードが遅く少しブレました

かと言って屋外だとビカクシダ自体が揺れる

とりあえず分かるのは丸い粒を毛が支えてる感じ

この粒々が胞子なのかな

葉についてるのを眺めるとイマイチどうなってるのか

量があるのかもわかりませんでしたが

とにかく粒は恐ろしい量あると判明

アンゴレンセは葉が広く先端の1/3位に胞子があり

ついでに2枚分できているから

全部取るとすごい量になりそう

そもそも子株が何株も出ているので

たくさん増えても困りますし調整が必要なようです

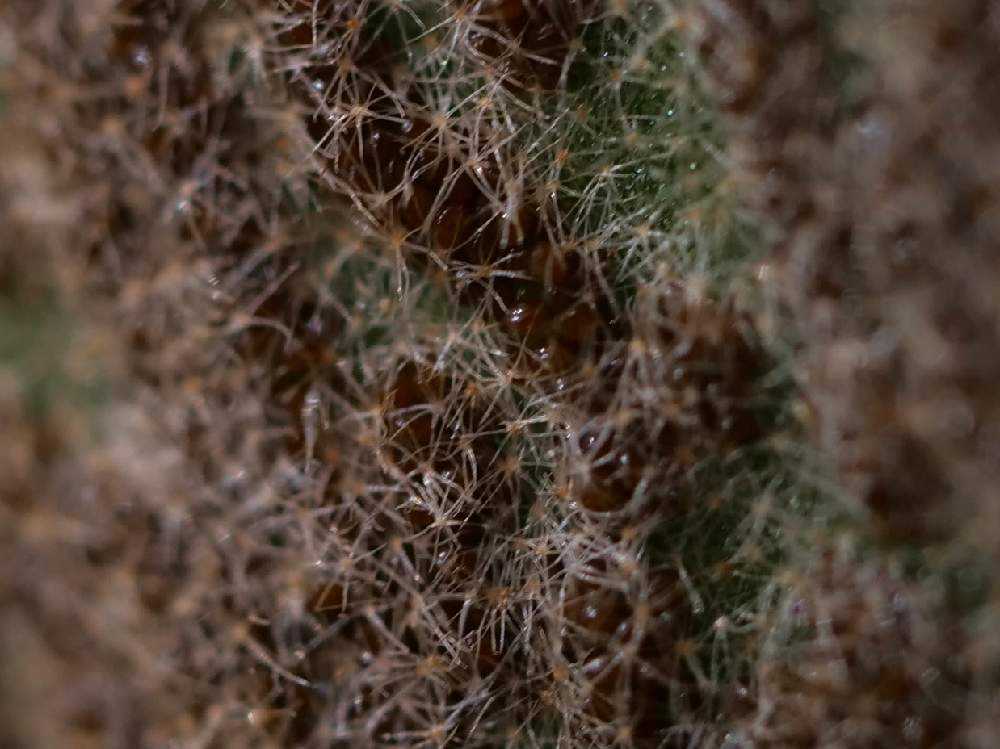

5月24日 エレファン再び

前日は光量不足でブレたので簡易のライトを使用しました

設置場所も多少揺れるのでブレるのはブレるんですが

シャッタースピードが速くなったんでちょっとマシかも

アップで見るとカーペットみたい

最近買ったノキシノブにも胞子ができてて

そっちは葉に毛が生えてないんですが

どうやって葉に固定しているのだろう

我が家にはマイブームでシダがいっぱいいるんで

胞子ができたら撮りだめして

貯まったら見比べたいとこですね

カメラも植物も固定に時間がかかるのがネック

粒がはっきり見えました

これが胞子嚢っぽいので少し取り蒔く事にします

これ以上増やしてどうする

一部分こそげて胞子を支えていた毛と粒を

ざっくりですが分離しました

時間がかかった割にあんまり取れていないです

かと言って、ものぐさなのでやる気も出ません

取って売ってる方はマメな方ですね

拡大するとこんな感じ

ピンセットで毛の取れそうなところは分けた方が

カビたりしないで良さそう

葉から取るのも毛と分離するのも

良い方法がイマイチ分かりませんが

これ以上、蒔く気もないので調べもしません

面倒くさがりだから仕方ない

ざっくり分けた胞子嚢の方を紙に包んで置いておきます

保管方法も適当です

ちゃんと発芽させる事が出来るのか・・・

ビカクシダ自体は種類で発芽までかかる時間が違うようです

コレが弾けて受粉するらしいので前に蒔いたスパーバムの

片方だけに少し入れてみてもいいかも

夜、暇になって作業をしてますので

気力があれば毛を取り混ぜてみる事にします

5月26日 顕微鏡

そういえばスマホで見れる顕微鏡があったと

引っ張り出してきて先日採ったアンゴレンセの胞子嚢を観察

もう弾けているものや毛がよく見えます

殻とかは混じったら傷むんだろうかと思いつつ

取り除く術は無いのですよね

紙に広げてみると変な形のものと粒とか色々

正直良くわからん

普通のシダは水をかけると弾けて出た胞子が動くと言うので

シャーレに乗せて水をかけました

先ほども混じっていたCの形のものは

水をかける前は丸まった状態でしたが

水をやるとこのC型に変形

その後は特に動きません

顕微鏡の倍率がもっといるのかもしれないですね

ついでにスパーバムの胞子を蒔いたところ

緑に見える気もしますが直前にハイポネをスプレーし

その色かもしれません

全くもってよく分からない

シャーレに入れて長時間録画したら変化が見れるかも

イマイチ腑に落ちないですが

ついでにアンゴレンセもカップに追加しました

中央がスパーバムとアンゴレンセを混ぜたカップ

左右はそれぞれ一種類ずつです

少し水没気味だったのでプッチンして

小さな排水穴を確保しました

次は忘れた頃に何か出るかも

5月30日 苔?

最初に蒔いたスパーバムの方が緑緑しています

どう見ても苔

正直なところ、このサイズのものは

倍率のいい顕微鏡じゃないと分からん

ビカクシダと信じて育てます

水道水にも空気中にも苔やらカビやら

諸々の菌は存在するんで

最初に水道水で水やった段階で怪しいっちゃ怪しいんですけどね

拡大しても見た目は苔です

あと悲しい事に一眼のマクロレンズで撮影して拡大した方が

スマホ顕微鏡より良く見えることが判明しました

値段は正直ですね

8月15日 立体感

忘れた頃に経過観察

エレファントティス(アンゴレンセ)のカップ

苔っぽかったものに小さなゼニゴケのような

フリル感が出てきました

前に見た時ゼニゴケ型だったと記憶があり

直後のものに疑問を持っていましたが

これはシダかもしれんしゼニゴケかもしれん

と希望が出てきましたね

最初に蒔いたスパーバム

蒔きすぎたのか蒸れてしまい枯れている場所が出ました

ほぼ苔の見た目をしていますが

縁部分にエレファントティスと同じ

フリルっぽいところが見えます

蒸れが出た時に全てのプリンカップの蓋を開け

軽く乗せるだけに変更しました

乗せただけでもこの時期は

室内の湿度も高く保湿出来ているようです

水やりなどは胞子を蒔き

液肥を一度やった後は一度もやっていません

スパーバムとエレファンの混じったカップ

ちょうど単体のカップ2つの中間位の見た目

このカップはなぜかバーミキュライトが

盛り上がってデコボコしてきました

カップの淵にまでフリルシダがくっついたりしています

なぜ飛び散った感があるのかは不明です

観察の感じでは自家採取のエレファントティスは成長が良く

スパーバムはやや遅いです

とは言えエレファンは不要な殻や毛を取り除き

親株を揺すって胞子を取ったりしており

単純に鮮度とは言えない気もします

ついでにエレファンは成長が早く

グランデやスパーバムなんかは遅いし

種類の差かもしれないですね

10月16日 分割

どうやらスペースを広げないといけないと聞き

また百均で卵ケースなるものを買ってきました

バーミキュライトを薄めに敷いて

分けた苔っぽいものをまばらに並べたところ

ちゃんとビカクシダになるんでしょうかね

シダは勝手にできるイメージなので謎です

一応最初の種類ごとにパックを分けました

緑部分の多かったアンゴレンセのパックは2つになっています

今まで立体感が増してから変化は無かったので

広げた程度で何か起こる気がしないんですが

変化があればまた忘れた頃に更新されます

2023年1月30日

すっかり忘れており一部水が足りなくなっていましたが

アンゴレンセのカップは何か葉っぱのようなものが出ています

分割してからはとにかく放置していたので

マシなカップはこれ一つ

全体に茶色っぽくなっているスパーバムも

ところどころ緑が出てきています

これは二週ほど前に水が少ないのに気づき

スプレーしたら案外復活してきた感じ

意外と強いですね

小さいゼニゴケ状であまり変化のないパックも

こっちは何故かバーミキュライトが目減りしてて

同じく二週ほど前に追加して水をやっています

深さは1-2cm程度あった方が良いようで

あんまり深すぎても乾きすぎたり

水を含みすぎたりするっぽい

スプレーすると飛んでしまうし

バーミキュライトは安上がりですが管理が面倒です

2月19日

一番育っているパックはかなりビカクシダらしさが出てきました

上手く育っているので薄い液肥を与えました

親株は日が当たる方がよく育っていますが

胞子培養は明るすぎない方が良く育っている感じがします

ショボショボのパックも何となく葉ができている感じ

同じく施肥をして様子を見ます

鮮度の問題なのか管理の問題なのか

自家採取のアンゴレンセの方が調子が良いです

一度茶色になった物も葉っぱぽさが見てわかるようになりました

思いの外強いですね

諦めずに(?)放置した甲斐がありました

引き続き乾燥しないように気をつけつつ

置き場で放置しておきます

6月6日

あまり変化がないと思っていましたが

微妙に伸びていました

何故かバーミキュライトが減るので少し追加

蓋を閉じると結露で湿りほとんど水やりはせず

動かす事もないのですけどね

3パックありましたがあまり増えても困るので

調子が悪かったのは処分し1パックへ減らしています

小さいプリンカップの方も葉が伸びています

一時茶色くなった後、元に戻ったかに見えましたが

やはり黒く傷んできました

特に影響はなさそうなのでそのままにしています

変化が凄くゆっくり

いつビカクシダになるのやら

8月10日

ちょっと伸びてきたのでカップの蓋を開けて

軽く乗せる管理に変更

ある程度の大きさに育ったら鉢管理になるので

湿度を少しずつ減らし部屋に慣らしておきます

プリンカップも同様に

前回よりは少し伸びた気はします

何株あるんでしょうね〜

増えた時のことを考えないから後でえらい目に合いそう

懲りもせずレカノプテリスの胞子培養も考え中

12月27日

結構 葉が伸びた気がしたので

蓋を外し置き場を水槽ライト直下にしました

乾きやすいし水苔に変えたほうが良いかも

12月からは観葉植物の液肥を休止しているので

ビカクシダも液肥がストップしています

増えすぎても困るしそろそろ植え替えと同時に

ある程度は間引きます