warning

error

success

information

warning

error

success

information

多肉植物とは、雨が少なく大地が乾燥している地域を主な原産地とする、肉厚な葉や茎が印象的な植物です。乾燥した環境で生きるために、葉・茎・根などに水分をためるように進化したため、ぷっくりとした独特なフォルムが可愛いと、最近ではインテリアグリーンとしても人気です。

今回は、そんな今大人気の多肉植物の育て方を詳しくご紹介します。植え方をはじめ、種類や季節によって異なる管理のコツについて、ぜひ参考にしてみてください。

多肉植物の育て方は、日当たりと風通しの良い場所で、水やりを控えめにすることが大切です。一般的な観葉植物よりも乾燥気味に育てましょう。

また、多肉植物は原産地の違いにより、活発に成長する季節=生育期が異なり、3つの生育型にわけられます。この生育型に応じて季節の育て方を変えると、多肉植物を枯らさずに長く育てられますよ。

主な多肉植物の種類とその生育型については、以下をご参照ください。

| 生育型 | 栽培適温 | 主な種類 |

| 春秋型 | 気温10〜25℃ (夏・冬は休眠) |

アロエ、エケベリア、ガステリア、グラプトペタルム、コチレドン、スタペリア、セダム、、センペルビウム、ダドレア、ハオルチア、パキフィツムなど |

| 夏型 | 気温20~35℃ (秋〜春は休眠) |

アガベ、カランコエ、クラッスラの一部品種、コチレドン、パキポディウム、サボテン科、ユーフォルビアなど |

| 冬型 | 気温5~20℃ (夏は休眠) |

アエオニウム、コノフィツム、クラッスラ、リトープス、オトンナの一部品種、セネキオ、ケイリドプシス、フォーカリア、プレイオスピロスなど |

春秋型の多肉植物は、生育期中の春から秋は土が乾いてから数日後に水やりをして、真夏や冬の間は断水するか月1〜2回ほどに控えましょう。

置き場所は春と秋は屋外の日なた、真夏は明るい日陰、冬は室内の日当たりのいい窓際に置いてください。急な環境の変化を嫌うので、移動するときは数日かけて慣らしていきましょう。

特に室内から室外への移動は慣らしが重要です!

夏型の多肉植物は、春ごろから秋まで水やりは土が乾いてから数日後に与えます。冬から春の間は月1〜2回ほどに控えましょう。

置き場所は、十分に暖かくなった初夏ごろから日当たりの良い屋外へ出し、8月ごろの酷暑時期だけ明るい日陰ほどの場所に移動します。秋の終わりから早めに室内の日当たりの良い窓際に移動させましょう。

冬型の多肉植物は、冬の間は土が乾いたら水やりをし、春から頻度を落として、秋まで断水するか月1〜2回ほどに控えましょう。

春から秋までは風通しの良い明るい日陰に置き、日中も涼しい場所に置くことが大切です。気温が10℃以下になったら、日当たりの良い室内か、5℃を下回らなければ軒下で冬越しできます。

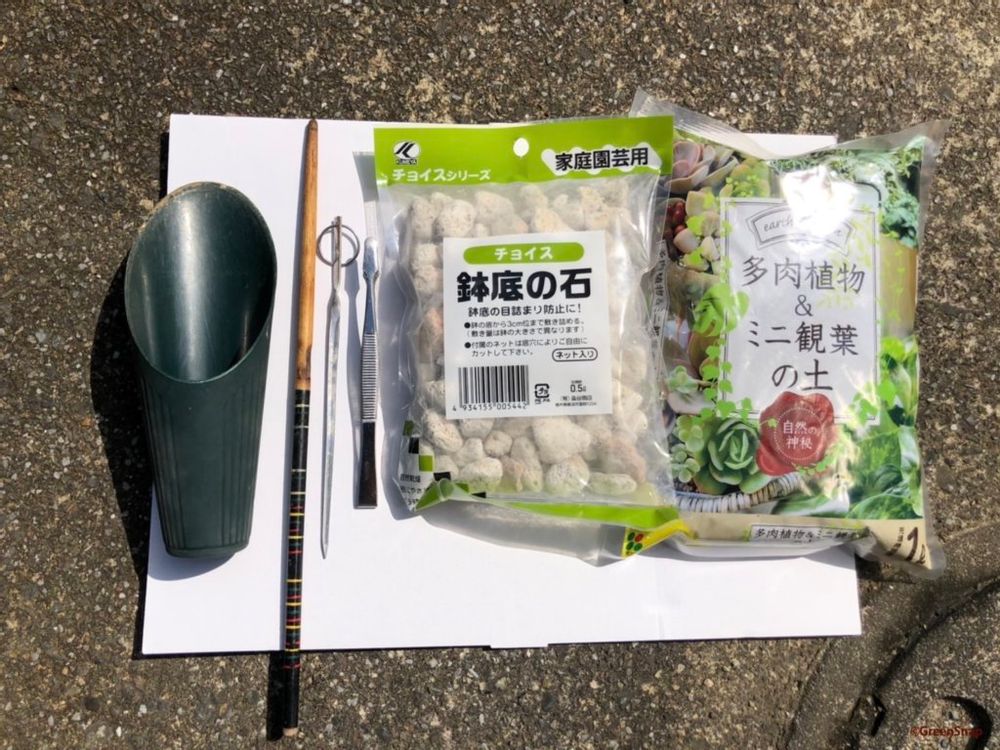

多肉植物を元気に育て続けるためには、買ったときに植わっていた簡易ポットではなく、通気性の良い鉢に植える必要があります。さらにその後も定期的な植え替えをすると、根詰まり根腐れが予防できて、元気に育ちますよ。

ここからは多肉植物を育て始める人、これからも元気に育てたい方へ、多肉植物の植え方をご紹介します。

多肉植物の植え替えは、生育期の直前に作業するのがおすすめですが、春か秋であれば問題ありません。

春秋型なら4〜5月、夏型なら5月、冬型なら10月頃が目安です。

なお、3〜5号サイズ(直径9〜15㎝)の多肉植物なら、1〜2年に1回の頻度で鉢替えをします。それ以上の大きい株は、底穴から根が見えるものを植え替えれば大丈夫です。

多肉植物を植えるときは、多肉植物専用の培養土を用意してください。通気性や水はけがよくないと根腐れで枯れてしまう可能性がありますので、一般的な観葉植物用や草花用の培養土を転用したいときは、日向土や軽石などを加えて使いましょう。

植え替え後は半日陰で管理し、1週間程経ってから水やりを開始します。1か月半くらい経つと、株が一回り大きく成長するので、明るく風通しの良い場所に置いて、これまで通りの方法で管理しましょう。

多肉植物の育て方に慣れてきたら、いろいろな楽しみ方に挑戦してみませんか?育て方のポイントやコツさえ覚えれば、簡単に育てられる頑丈な多肉植物は、次のような方法でより楽しむことができます。

多肉植物は同じ生育型同士の種類なら、いろんな品種を寄せ植えにして楽しむことができます。ミニミニサイズの多肉を組み合わせたり、カラフルな葉色の多肉を組み合わせて、世界に一つだけの作品づくりをしてみませんか?

多肉植物はとても頑丈で、繁殖力も旺盛です。株分け・挿し木・葉挿しなどの方法で簡単に増やすことができるので、植え替えのときや仕立て直しのときに、一緒に挑戦してみましょう。

多肉植物を室内で育て続けていると、葉が少なく間延びしたようになる徒長状態になったり、大きくなりすぎることがあります。このようなときは胴切りという剪定に近い方法で、仕立て直すことができます。

乾燥を好む多肉植物ですが、じつは水耕栽培にして楽しむこともできます。透明な容器にいれれば根が伸びる様子も楽しめて、インテリア性も抜群です。

多肉植物は、比較的病気や害虫の少ない植物だと言われていますが、まったくないという訳ではありません。病気や害虫は、できるだけ早期に発見して被害の拡大を防ぎましょう。

病気や害虫を早期に発見するためには、日ごろの観察が大切になってきます。

| 病名 | 症状・対策 |

| 軟腐病 | 梅雨時に発生しやすい病気で、細菌が葉や茎の傷口から侵入し繁殖すると、腐敗して悪臭を放ちます。葉っぱや茎・枝が変色してブヨブヨしていたり、地際部分が変色している場合には軟腐病にかかっている可能性があります。病気にかかった株は他の株に感染する前に抜き取り、土ごと処分してください。軟腐病を予防するには、古い用土を使用しないことが大事です。 |

| うどんこ病 | 初夏または秋に発生しやすい病気で、葉に白カビのような粉がつき、生育を妨げます。全体的に白くなっているようならうどん粉病が疑われます。うどん粉病は、発生時期に合わせて葉の裏表に薬剤を散布すると効果的に予防できます。 |

| 病名 | 症状・対策 |

| カイガラムシ | 体長1mm〜5mmほどで、葉や茎の汁を吸って植物の生育を妨げます。白い粒状のものがこびりつき、葉や茎が全体的に白くなっていたらカイガラムシの可能性があります。幼虫には殺虫剤の散布が効果的で、硬い成虫は歯ブラシなどでこすり落とすのが効果的です。 |

| ナメクジ | 葉や新芽などに穴が開くような食害があればナメクジの可能性があります。ナメクジは葉だけでなく花も食べてしまいます。ナメクジ用の殺虫剤で駆除できます。 |

| ハダニ | 体長は0.5mm程度と小さいものの、梅雨から夏の間が繁殖期にあたり、葉や茎の汁を吸って生育を妨げます。葉の表面がカスリ状になっていたらハダニの可能性があります。ハダニは、水をかけて駆除できるので、葉水が有効です。 |

▲コノフィツム(冬型)

多肉植物は乾燥に強くて比較的病害虫の心配も少ないため、育てやすい植物です。

小さな鉢でもかわいらしく、大きな寄せ植えにするのも素敵で、さまざまな楽しみ方ができますので、ぜひ多肉植物の育て方を覚えて、いろいろ楽しんでみてはいかがでしょうか。

岩隈淳樹

GreenSnap編集部