warning

error

success

information

warning

error

success

information

痺れる辛さが魅力のトウガラシは、日本では「鷹の爪」とも呼ばれ、古くから栽培されてきた野菜のひとつです。初心者でも育てやすいので、家庭菜園を始めたい方の最初の一歩にはぴったりの野菜ですよ。

今回はトウガラシの育て方について詳しくご紹介します。

トウガラシは南アメリカの熱帯地域が原産の野菜です。暑さに強く、病害虫にも強いので、初心者でも簡単に栽培でき、一株に多くの実をつけるので、畑の片隅に少し植えるだけでもたくさん実が収穫できます。

トウガラシは育つのに高温の環境を好むので、植えつけは気温が安定して暖かくなってからが適しています。

トウガラシは、5月中旬になり気温が安定してから植えるのが適しています。種から育てることもできますが、発芽温度が高く、温度の管理が難しいこともあるので、初心者の方は苗を購入して植え付けてもよいでしょう。

トウガラシの苗を選ぶときは、本葉が8〜10枚出ており、節間が詰まっており、茎が太くて全体ががっちりしているものを選びましょう。また、できるだけ葉色がよくツヤがあり、一番花がついているものを選ぶとなおよいでしょう。

トウガラシは、風通しがよく日当たりの良い場所で育てるのがポイントです。トウガラシは根が細く繊細なので、水はけの良い土壌で育てることを意識しましょう。

トウガラシは土の乾燥に弱いですが、一方で加湿の環境にも弱い性質があります。適度な湿度で育てるように、乾燥しすぎと水のやりすぎに注意しましょう。

トウガラシは連作できない野菜です。ナス科の植物を栽培したあとの土壌も使うことができないので注意しましょう。地植えで育てる場合、植え付けの2週間前から土壌の準備をしましょう。

トウガラシの枝は弱いので、風などで苗が倒れないよう、植えつけと同時に仮支柱を立てましょう。株の近くに支柱を一本立て、株と支柱を八の字で優しく固定しましょう。

一番花ができたら早めに取り除き、主枝と側枝2本を残してわき芽を全て取り除きます。3本残った枝を支柱に添わせて、3本立てにしましょう。

トウガラシを植えつけてから1ヶ月後の5月上旬〜5月下旬に、株の成長を助けるために芽かきを行いましょう。一番花が咲いた頃が目安です。

一番花の下のわき芽を全て取り除きます。主枝と葉の間にある小さい葉が全てわき芽です。手で優しく摘み取りましょう。

トウガラシは、長い間実をつけるため、1カ月に1〜2回の頻度で追肥を施しましょう。

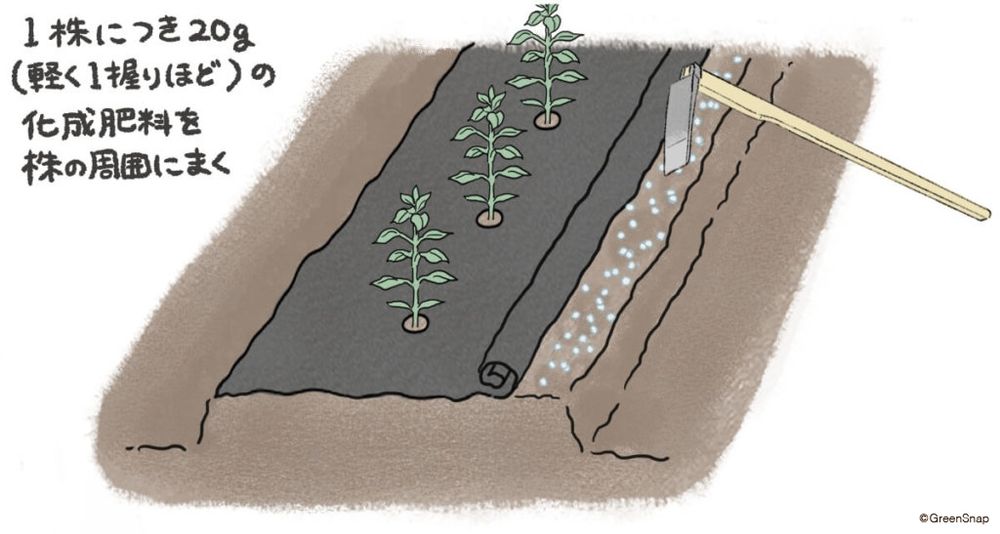

植えつけから2〜3週間経ったら、一株につき一握り(20g程度)の化成肥料を株の周囲に丸くまくか、マルチをまくって畝の肩に満遍なくまきます。

トウガラシは根を浅く張るので、乾燥に弱い性質を持っています。土が乾いてから、たっぷり水やりするのがポイントです。

地植えの場合は毎日水やりをしなくても大丈夫です。梅雨明けから8月下旬までは、4〜5日に1回の頻度で水やりをしましょう。

トウガラシは、植えつけから3カ月ほどで収穫できます。実が真っ赤に染まったら収穫時期です。ほとんどの実が赤くなるのを待ち、枝ごと切り取って収穫するか、赤くなった実をひとつずつ切り取って収穫してもかまいません。

収穫間際は枝が折れやすくなっているので、手でちぎり取らずにハサミを使って丁寧に収穫しましょう。ヘタの近くを切って収穫します。収穫したあとは、風通しのよい場所で乾燥させると長期間保存することができます。

トウガラシは病害虫に強い野菜ですが、過湿の環境に弱いので、長雨の時期は病気が発生しやすくなります。まだ株が小さいうちは、病気にかかりやすいので生育環境に気をつけましょう。

トウガラシがかかりやすい病気には、青枯病、斑点病、モザイク病などがあります。病気になると、葉や茎が変色したり、生長できずに萎縮したりします。

病気の発生には、アブラムシなどの害虫が媒介する場合もあります。食品成分でできた無農薬のスプレーを防ぎましょう。アブラムシは光るものが苦手なので、シルバーポリマルチで覆ったり、CDをぶら下げて防ぐ方法もあります。光の反射を上手に利用してくださいね。

トウガラシは実野中にたくさんの種が入っています。しっかりと乾燥させた果実を切ると、簡単に種を取り出すことができます。

トウガラシは、9月〜10月になり、実が熟してくると赤く染まります。また、時期が過ぎても赤くならない場合、気温が低いことが考えられます。青いままでも食べられますが、トウガラシの周囲に支柱を4本立て、ビニールで覆って保温をすると良いでしょう。

トウガラシは原産地では元々多年草の野菜ですが、日本には四季があるので一年草の扱いになっています。鉢に植え替えて室内に入れるなど、暖かい場所で育てれば越冬できます。

ただし、ナス科の植物は連作を嫌うので、植え替えをしなければ生育が悪くなります。基本的には、冬越しせず収穫時期を過ぎたら処分するのが良いでしょう。

今回は、香辛料としてお馴染みのトウガラシの育て方を詳しくご紹介しました。トウガラシは一株からたくさん収穫できるので、一度収穫すれば一年中楽しめますよ。

鷹の爪として様々な料理にも使えるので、ぜひ家庭菜園で育ててみてくださいね。

七尾びび

GreenSnap編集部