warning

error

success

information

warning

error

success

information

殻の中の実が「ピーナッツ」と呼ばれ、おやつやおつまみとして様々な食品に使われる落花生。千葉県が名産地として知られるマメ科の野菜です。

落花生は栽培が難しそうなイメージがありますが、実は家庭菜園でも気軽に育てることができます。今回は、そんな落花生の育て方を、プランター栽培と地植え栽培に分けてご紹介します。

落花生は、マメ科ラッカセイ属に分類される一年草です。夏になると黄色い花を咲かせ、花が落ちた後に根元から出る「子房柄(しぼうへい)」が、土にもぐって実をつけます。

落花生は、栽培期間は長めですが、難易度は低く、初心者でも簡単に収穫できます。落花生は地下に実をつけるため、土をしっかり耕して、土壌の成分を整えてあげることが栽培のポイントです。

落花生は、日当たりがよく、暖かい環境を好みます。15~25℃の気温でよく育ち、15℃以下では生育しません。軽い火山灰土や砂質土でよく育ち、極端に粘土質な土壌では育ちにくくなります。

落花生は背丈が低く、栽培期間が長い野菜なので、家庭菜園では、周囲の野菜が生長しても日陰にならないような場所を選ぶのがポイントです。

落花生は、石灰分を豊富に含んだ土を好みます。石灰分が不足すると、実入りや実つきが悪くなったり、必ず石灰分を施すのがポイントです。

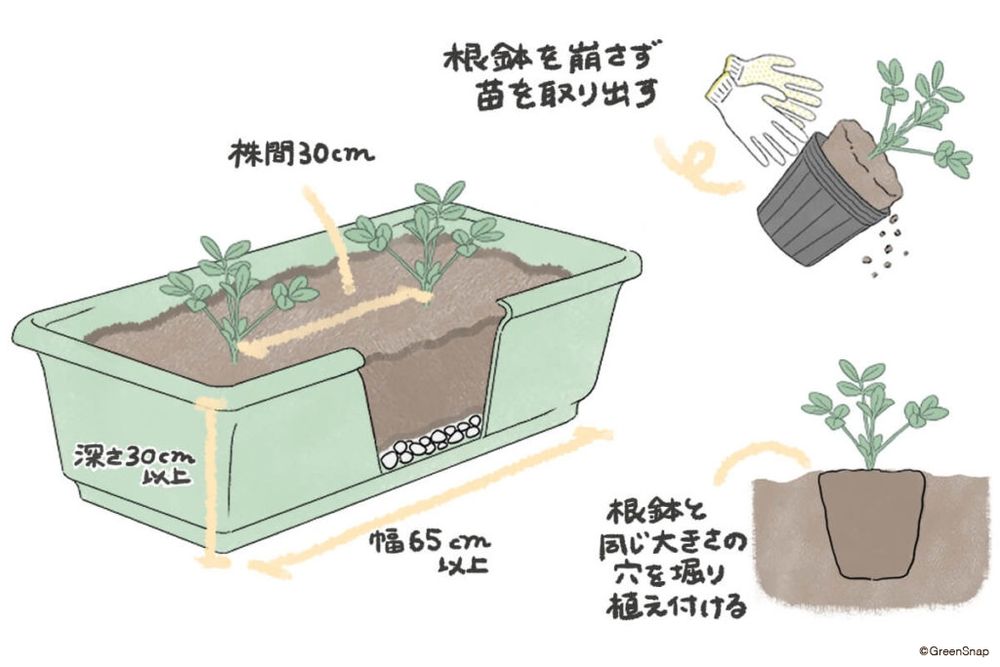

プランター栽培の落花生は、市販の野菜用培養土を使用すれば良いでしょう。

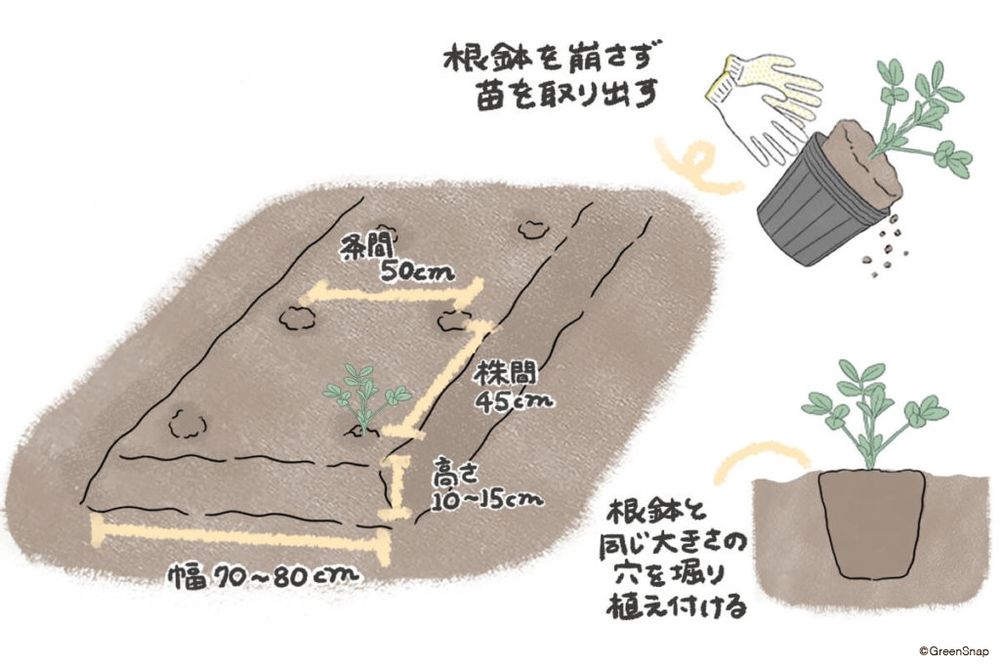

地植え栽培の落花生は、水はけがよく、柔らかくふかふかした土を作ることがポイントです。落花生は土の中に実をつけるので、粘土質で多湿な土ではうまく育ちません。植え付けの2週間前には土壌の準備を始めましょう。

地植え栽培では、株間45cm、条間50cmで苗を植え付けていきましょう。

落花生は、育苗ポットに種まきして苗を育ててから、プランターや畑に植え付ける方法と、直播きで育てる方法の2種類があります。種まきのあとは、鳥に種を食べられないように防虫ネットをかけておきましょう。

落花生の種まき時期は、5月中旬~6月上旬です。落花生は寒さに弱いので、気温が上がって安定してきた時期に種まきを行いしょう。

育苗ポットで栽培した苗の本葉が4〜5枚ほど出たら、プランターか地植えに植え付けていきましょう。

育苗ポットで20日ほど育苗したら、地植えかプランターに定植していきます。プランター栽培では、株間20cmの間隔で苗を植え付けていきます。

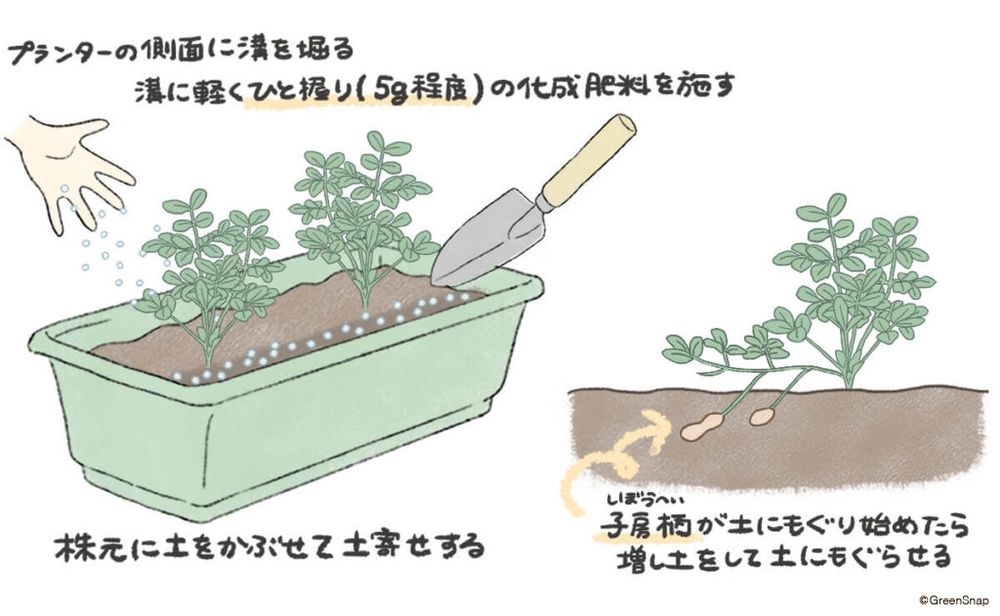

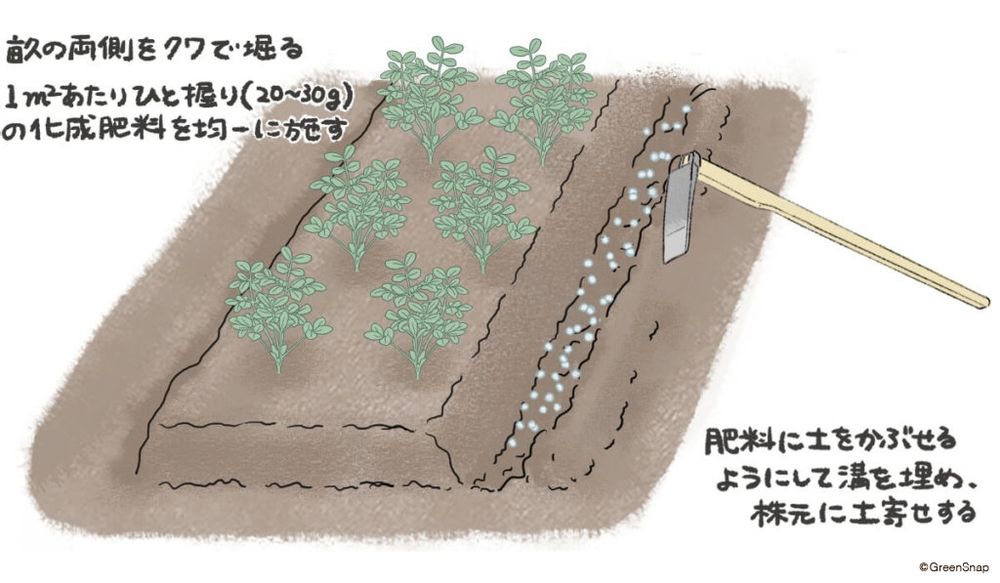

種まきから1ヶ月後、落花生の花が咲き始めたら、追肥します。落花生は根から空気中の窒素を取り込むので、窒素成分の多い肥料は必要ありません。カリ成分が多い肥料を選んで追肥を行いましょう。

また、追肥と同時に土寄せを行います。落花生は、花が咲き終わった後に根元の子房柄(しぼうへい)が伸びて土の中にもぐり、実をつけます。このとき、土が固かったり、地面から花の位置が離れていると、土に入ることができません。株元にこんもりと土寄せをしましょう。

落花生の花はしばらく続き、子房柄(しぼうへい)が出る範囲も広がります。土寄せのときは、ふかふかの土をたくさん寄せ集めて、しっかり土の中へ伸びていくのを手助けしてあげましょう。雑草があれば除草だけしておきましょう。

地植えの落花生は、水やりはほとんど必要ありません。真夏に晴れ間が続き、乾燥がひどいときは、朝夕の涼しい時間帯にたっぷりと水やりをしましょう。

プランター栽培の落花生は、地植えよりも土が乾燥しやすいので、1日1回涼しい時間帯に水やりをしましょう。真夏の暑い時期は、朝夕の2回水やりをします。

家庭菜園の場合は、落花生の摘心の作業は必要ありません。プロの農家など、たくさん収穫する必要があるので摘心を行いますが、家庭菜園の場合は、しっかりと土寄せをすることを意識しましょう。

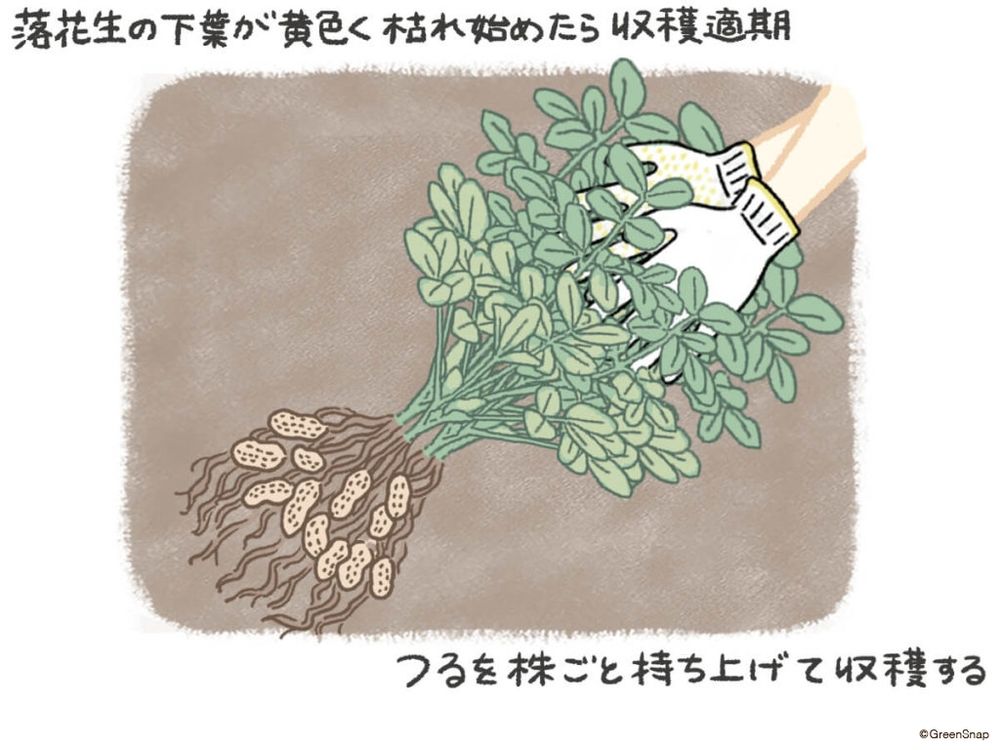

10月下旬〜11月上旬頃に、落花生の下葉が黄色く枯れ始めたら、収穫適期です。ひと株抜いてみて、実入りを確認してみましょう。サヤが充実していて、サヤに落花生の網目が出ていたら収穫できます。つる全体を持ち、株ごと引き抜いて収穫します。

収穫が遅れるとサヤのつけ根が傷んでしまい、引き抜いたときに土中に残ってしまうため、採り遅れのないようにしましょう。

採れたての落花生は塩茹でにして食べることができます。落花生は痛みやすいので、茹で落花生にするときは、収穫後すぐに調理しましょう。茹で落花生は、ホクホクの食感と甘味が楽しめ、普通のピーナッツとは違う味わいを楽しめますよ!

落花生を保存するときは、まず天日干しでしっかりと乾燥させます。時間を掛けて乾燥させることで、渋みが抜けて、甘みと風味が増します。

乾燥の方法は以下の通りです。

落花生を栽培していると、コガネムシやアブラムシなどの害虫が発生することがあります。病気には、灰色かび病、黒渋病、褐斑病(かっぱんびょう)、白絹病、そうか病、根腐れ病などがあります。

株間は十分に取り、本葉が出たら間引いて1本立ちにする等、風通しをよくする工夫をしてください。早期の発見と防除に努めましょう。

落花生を上手に育て、実を多く収穫するためには、いくつか栽培のポイントがあります。まとめてみましたので参考にしてくださいね。

落花生は栄養が豊富で、ビタミンやポリフェノールが豊富に含まれているほか、悪玉コレステロールを減らす「オイレン酸」などの脂質もたっぷりと含んでいます。

柔らかく土寄せするなど、栽培のポイントを覚えれば、初心者でも簡単に収穫を楽しめます。病害虫にも強い野菜なので、ぜひ家庭菜園で落花生の栽培に挑戦してみてくださいね!

七尾びび

GreenSnap編集部