warning

error

success

information

warning

error

success

information

ポインセチアは赤と緑のクリスマスカラーがすてきな冬の鉢花の定番ですね。秋冬になるとよく売られているので気軽に購入して育てる方も多いと思いますが、じつはポインセチアは育て方のポイントをおさえておかないとすぐに枯れてしまいます。

とはいえ栽培難易度が高いというわけではありません。大切なのは季節に合わせた水やりです。せっかく入手したのなら冬越しをさせて来年も楽しめるように育ててみませんか?

今回は初心者でも枯らさないように、ポインセチアの育て方について徹底解説します。

この動画ではポインセチアの育て方の基本的な部分と、ポイントを簡単にまとめています。まずは、こちらの動画をチェックしてみましょう。

詳しい育て方などについては、以降の内容を参考にしてくださいね。

「ポインセチアは冬の鉢花だから寒さに強い」と思われがちですが、もともとメキシコなどの熱帯出身の植物なので、実際のところは基本的に寒さに弱く、乾燥を好みます。

そのため日本では冬が深まると枯れてしまい、一年草的な扱いもされてしまうのですが、以下のポイントに気をつけて育てれば、冬越しできて毎年赤い株姿を楽しめますよ。

この中でもポインセチアの育て方でとくに重要なのが「水やり」です。正しい方法で水やりして、季節に合わせて水やりの頻度を変えると、冬越しのみならず夏越しもできて一年中元気に育ちますよ。

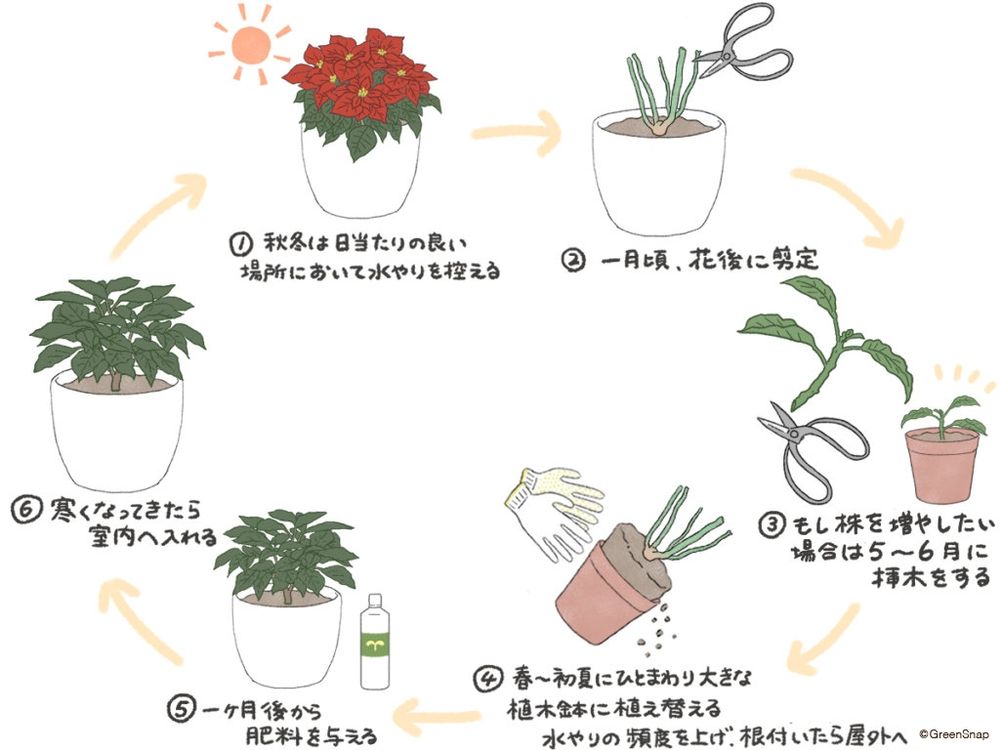

「ポインセチアは初めて育てる」という方むけに、まずはポインセチアの育て方を簡単にステップでまとめてみました。

ポインセチアが出回り始めるのは秋冬なので、この時期からの育て方の大枠をまずは把握しておきましょう。

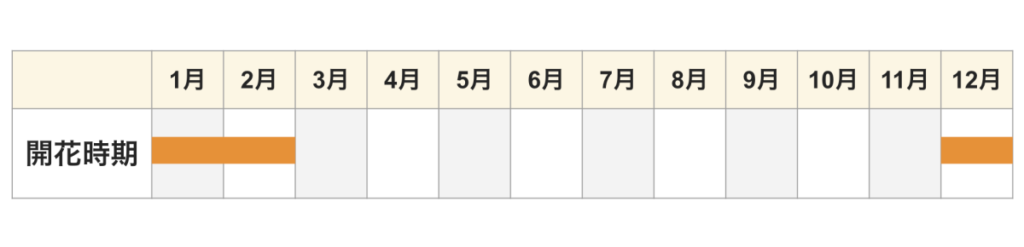

ポインセチアは冬に鑑賞期を迎えますが、実は「11〜3月が休眠期」「4〜9月が生育期」なので、冬は放置気味に、春夏はしっかりお手入れをするというイメージで育てるといいですよ。

それでは育て方について、詳しくご紹介していきます。

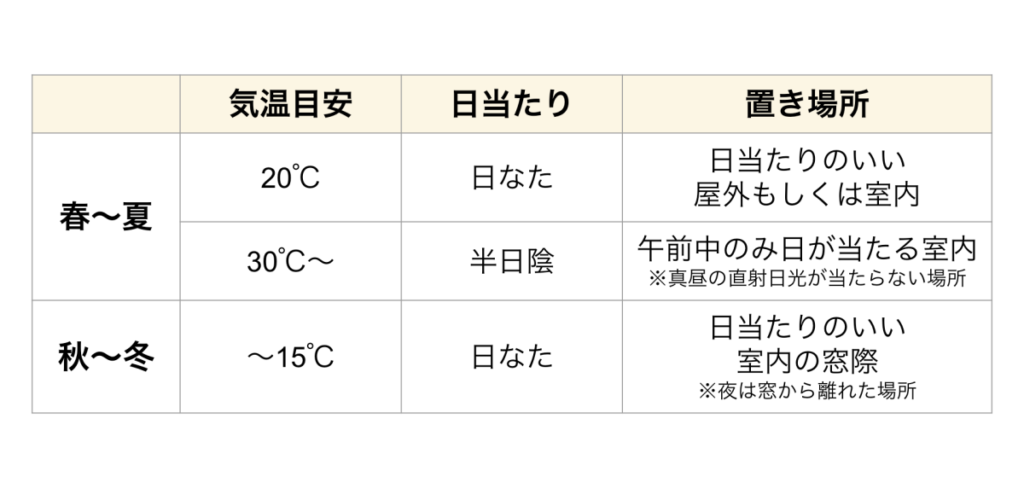

ポインセチアは寒さには弱いので、秋になって気温が15℃を下回る頃になってきたら室内に取り込み、日当たりのいい明るい窓ガラス越しなどの場所に置きましょう。

ただし、冬の間は夜になると窓際は気温がぐんと下がるので、窓際から離れた場所においてあげると良いです。ポインセチアの耐寒温度は5℃なので、それより下回らないよう注意してください。

ポインセチアは気温が20℃を上回る春頃から、直射日光を避けた日当たりのいい場所で育てましょう。

この時期はポインセチアがぐんぐん成長していく生育期なので、よく日光をあてることで枝が伸び、色鮮やかな葉っぱを大きくしてくれます。

ただし、気温30℃を上回る日本の真夏では夏バテを起こしてしまうので、この時期は午前中だけ日光にあてて午後は日陰になるような、室内の半日陰となる場所に置いておきましょう。

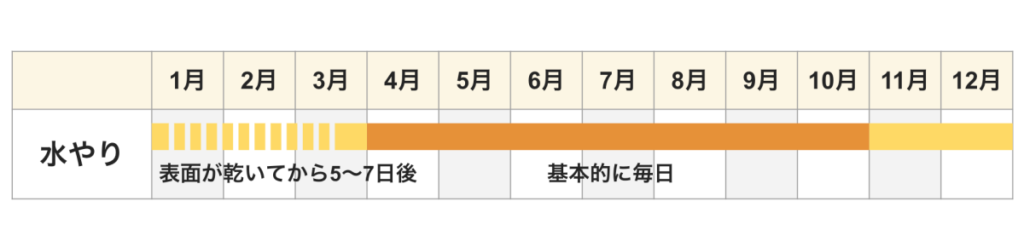

ポインセチアの水やりは、「土の表面が乾いてから、株元にゆっくりたっぷりと与えること」と、「季節に合わせて水やり頻度を変えること」が大切です。

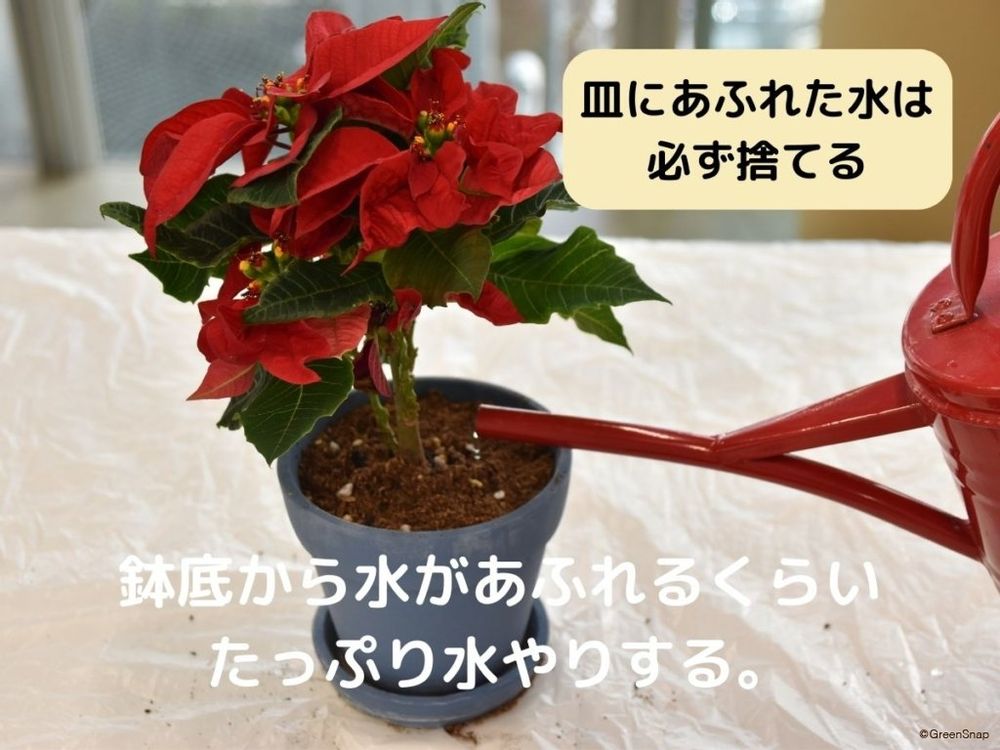

水やりしたあとは、鉢皿にたまった水を必ず捨ててください。鉢底と鉢皿の間に割り箸などを挟んでおくと、余分な水が切れて根腐れのリスクも軽減できますよ。

適当にジョウロで葉の上から水やりをすると、しっかり土に水が染み込みません。また、たっぷり与えようと強い水流で水やりをすると、水圧で鉢底から流れ出るだけになり、これも土全体に水が染み込みません。

元気に育てるには土全体にしっかり水が行き届いている必要があるため、ポインセチアへ水やりするときは、口の細い水差しなどを使って、葉をかき分けて株元の土にゆっくりと水やりする必要があります。

また、根は水分のほか酸素も吸って呼吸もしています。土の中の酸素を入れ替えるつもりで、かならず鉢底から流れ出るまでたっぷりと水やりしてください。

また、生育サイクルによって水やり頻度を変える必要があるので、季節別で詳しくご紹介します。

秋冬はポインセチアの休眠期に当たるため、水やりはかなり控えめに行いましょう。この時期は水やりをしすぎると、根腐れで枯れてしまうことがあるので気をつけましょう。

室内に取り込むと同時に水やりの頻度を下げて、11〜3月中は鉢の土が乾いてから4〜7日後に水やりをするようにしましょう。葉が少ししなびてきた頃が目安です。

とくに花が終わってからの1月以降は本格的な休眠状態に入るので、かなり控えめにするか断水します。

また、冬の水やりでは、冷たい水道水をそのまま与えないこともポイントです。東京を例にすると冬場の水道水の水温は7〜10℃ほどしかありません。これだと鉢土も冷え切ってしまうので、水温20〜30℃ほどのぬるま湯にしてから水やりをするとなおいいでしょう。

ポインセチアは生育期である春から夏にかけては、土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水を与えてください。

夏の間はとくによく水を吸い上げるので、毎日水やりをする必要があります。とくに5号以下の小さめの鉢で育てているポインセチアは乾燥しやすく、朝に水やりしただけでは昼間に乾き切ってしまうことがあるので、夕方にも水やりをするようにしましょう。

夏の水やりのポイントは、昼間の水やりを避けることです。ポインセチアは暑さに強いとはいえ、30℃ほどが限界です。それ以上の気温や強い日差しにさらされると、夏バテを起こしてしまいます。できるだけ土の温度が上がる前の早朝もしくは夕方以降に水やりを行いましょう。

1〜2月頃になってポインセチアの花が終わると、赤く染まっていた葉っぱも次第に緑色に戻ります。ポインセチアの見頃の時期が終わったら、切り戻し剪定をしておくとその後間延びせずにきれいな樹形で育ちます。

詳しいやり方はこちらの記事でご紹介しています。

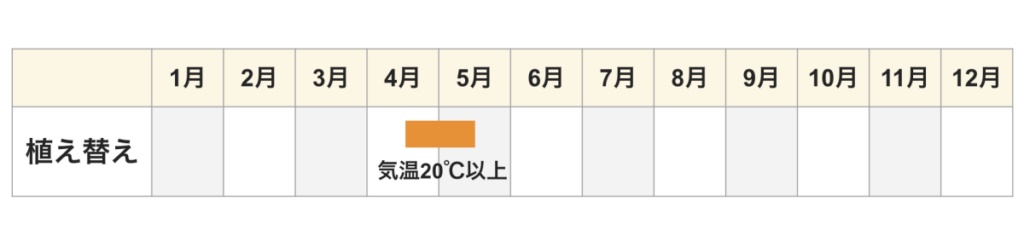

ポインセチアの植え替えは4月中旬〜5月中旬が適期です。平均気温が20℃を上回るようになったら、植え替えの目安です。

ポインセチアの植え替えは、5号以下の小さい鉢で育てているなら毎年、6号以上の大きめの鉢で育てているなら2〜3年に1回の頻度で必要です。

とくにクリスマスシーズンに出回るポインセチアは、見た目重視の物が多く、小さすぎる鉢に植えられていたり、状態が良くない土に植えられているので、購入したシーズンの終わりには植え替えすることをおすすめします。

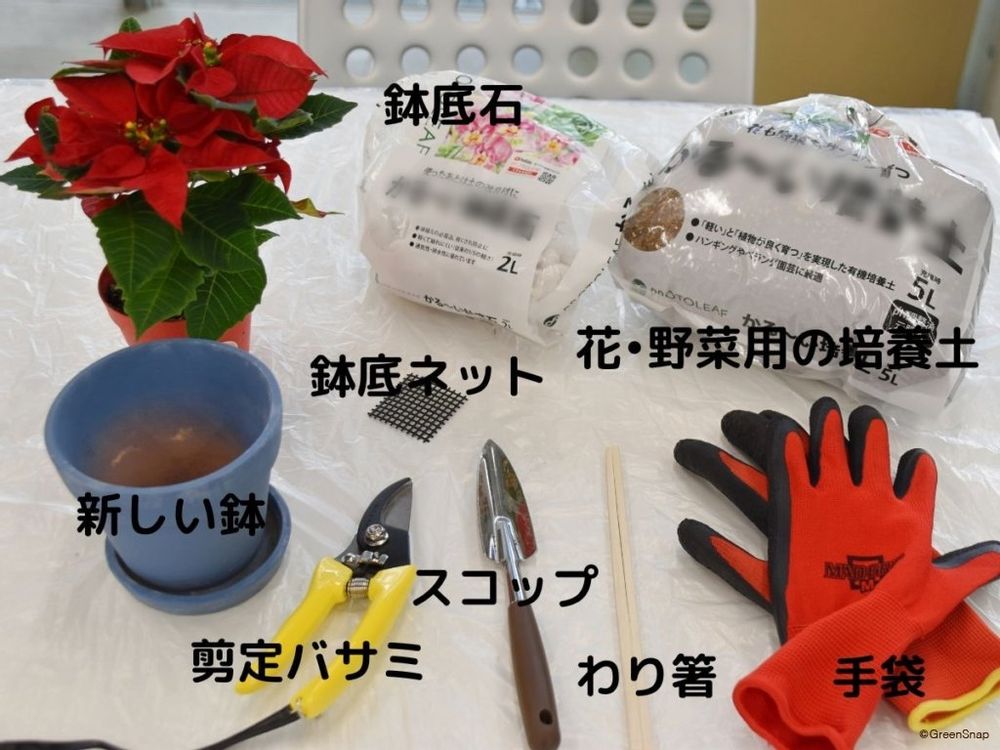

ポインセチアは、水はけと水持ちのいいバランスのとれた土を好みます。初心者の方は市販で販売されている「観葉植物の培養土」や「花や野菜用の培養土」を用意しましょう。

もともと使っていた土は栄養分が抜け落ちて状態が悪いので処分して、必ず新しい土を用意してください。

そのほか、植え替えに必要なものは下記の通りです。

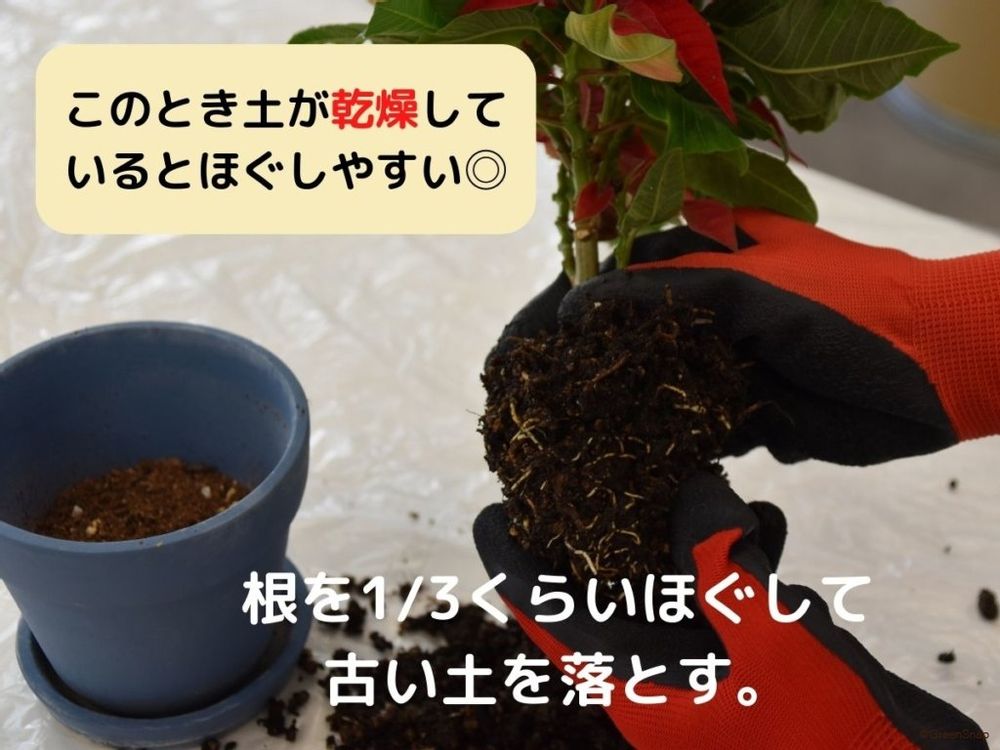

植え替え数日前から水やりを控えて、土を乾燥させておきましょう。

新しい鉢の底にネットと底石を見えなくなるまで敷きつめる。

新しい鉢の3分の1ほどの高さまで、新しい土を入れます。

ポインセチアを鉢から取り出して、根鉢の1/3ほどを崩して古い土を落とします。

黒く腐った根は切り、ほかと比べて長すぎる根があれば、切って長さをそろえます。

株を新しい鉢の中央にいれます。このとき株元が鉢より高く出ないように注意してください。

細長い棒で突きながら土をいれ、鉢のフチ下2〜3cmほどまで入れます。

鉢底から水があふれるくらい、たっぷりと水やりして完了です。

ポインセチアを植え替えした直後は、明るい日陰に置いて、表土が乾いたくらいのタイミングで水やりをたっぷりしましょう。

新芽が伸びてきたらきちんと根付いた証拠なので、直射日光を避けた日当たりのいい場所に移動して、そのあとは通常の育て方で育てます。

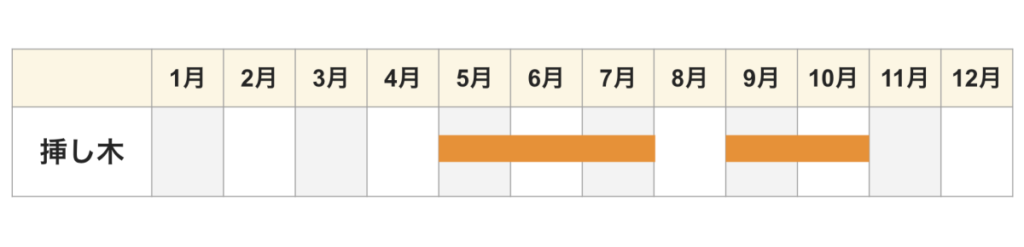

ポインセチアの増やし方としては、「挿し木」が一般的。挿し木をする時期は、発芽する5〜7月の間がおすすめです。

挿し木とは、枝を途中で切ったものを土に挿して発根させ、別の株として育てていく方法です。この時期のポインセチアは生育期で生命力が強く、意外と簡単に増やせるので、気軽に挑戦してみましょう!

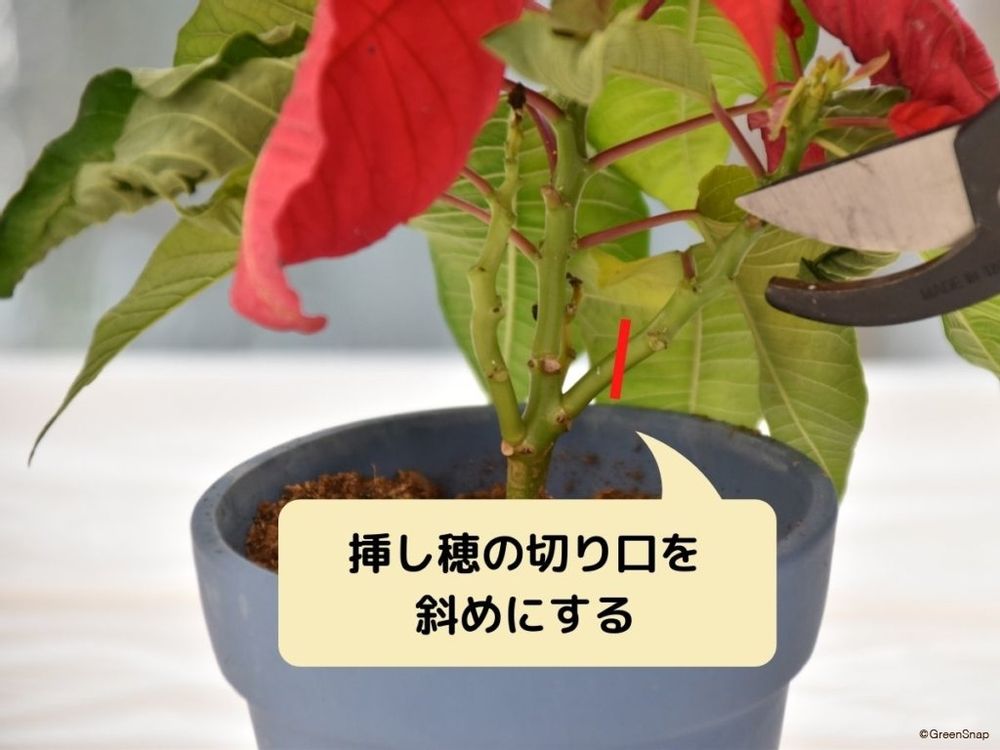

新芽の生えている枝を、5〜10cmほど斜めに切り取ります。

このとき、ポインセチアの切り口から出てくる乳白色の樹液は、直接触ってしまうと皮膚が弱い人はかぶれてしまうことがあるので、水につけて洗い流すようにしましょう。

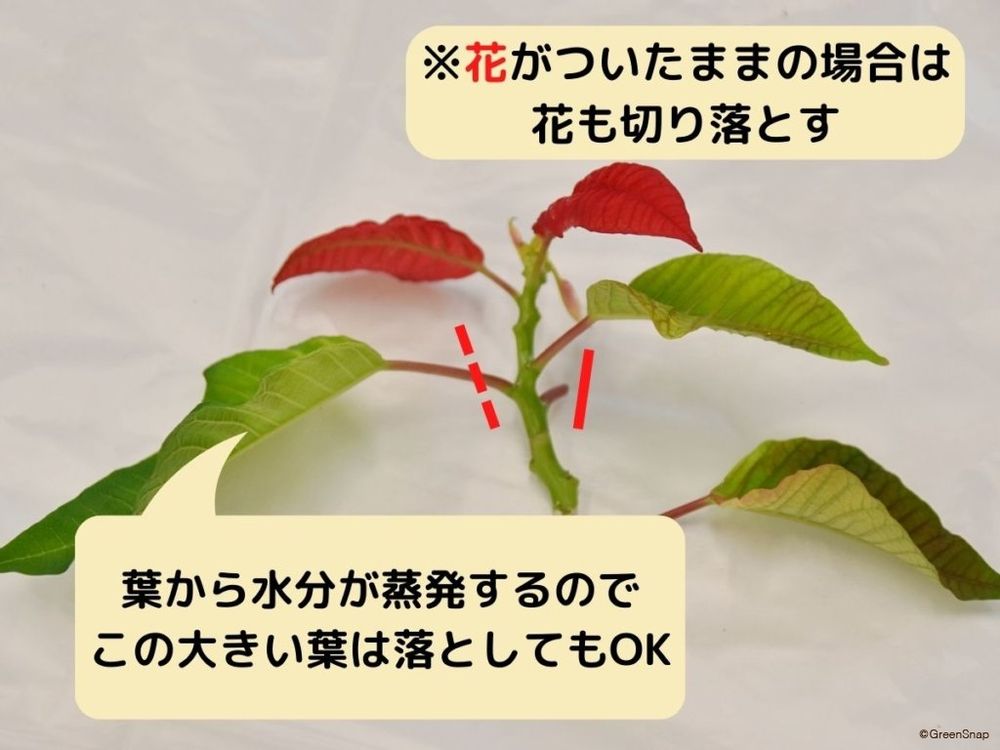

上にある葉っぱを2〜4枚ほど残して、ほかは切り落とす。もし残った葉の面積が大きい場合は、葉っぱを1/3ほど切ると、水分の蒸発を防ぐことができます。

剪定した枝の切り口を1時間ほど水につけておきます。

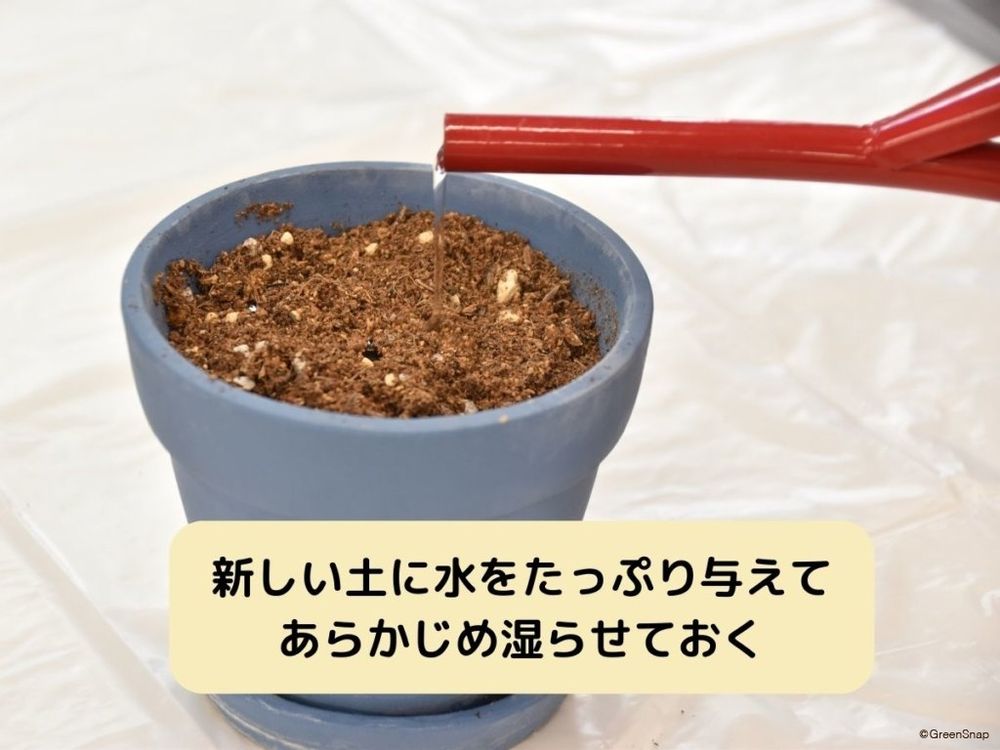

赤玉土(小粒)もしくは酸度調節済みのピートモスなどの肥料分の入っていない土を鉢に入れ、水やりしてあらかじめ湿らせておきます。

指や割りばしなどで土に穴をあけ、そこに枝を挿します。

葉を乾燥させないためにも、根が出るまでの約1ヶ月間は毎日こまめに葉水をしましょう。

根と新芽が生えてきたら、挿し木は完了です。4〜5号くらいの鉢に植え替え、通常通り育てていきます。

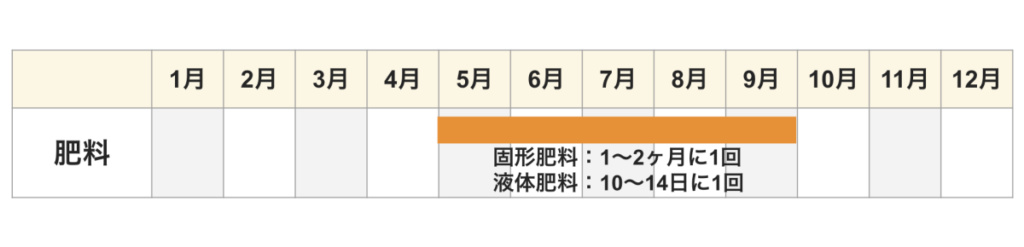

ポインセチアが肥料を必要とする時期は、生育期である5〜9月頃までです。

4〜5月ごろに行う植え替えの時点で、新しい土(培養土)には元肥として肥料が含まれているので、肥料を与え始めるのは元肥の効果が切れるころが適切です。

製品によって異なりますが、だいたい元肥は1〜2ヶ月で効果が切れるので、植え替えをしたポインセチアなら5〜6月ごろから追肥しはじめるといいでしょう。

ただし、真夏の時期で30℃を越す日が続く場合は、肥料は控えてあげたほうがいいです。

ポインセチアは花ではなく葉っぱを楽しむ植物なので、観葉植物用の緩効性肥料か液体肥料を使ってください。

固形もしくは粒状の緩効性肥料の場合は、5〜9月の間、1〜2ヶ月に1回ほど与えます。奇数月に与えるとちょうど8月も避けられますし、忘れないのでおすすめです。

液体肥料の場合は5〜9月の間、10〜14日に1回のペースで水やりのかわりに与えてください。ただし8月は株の様子を見て控えておくといいかもしれません。

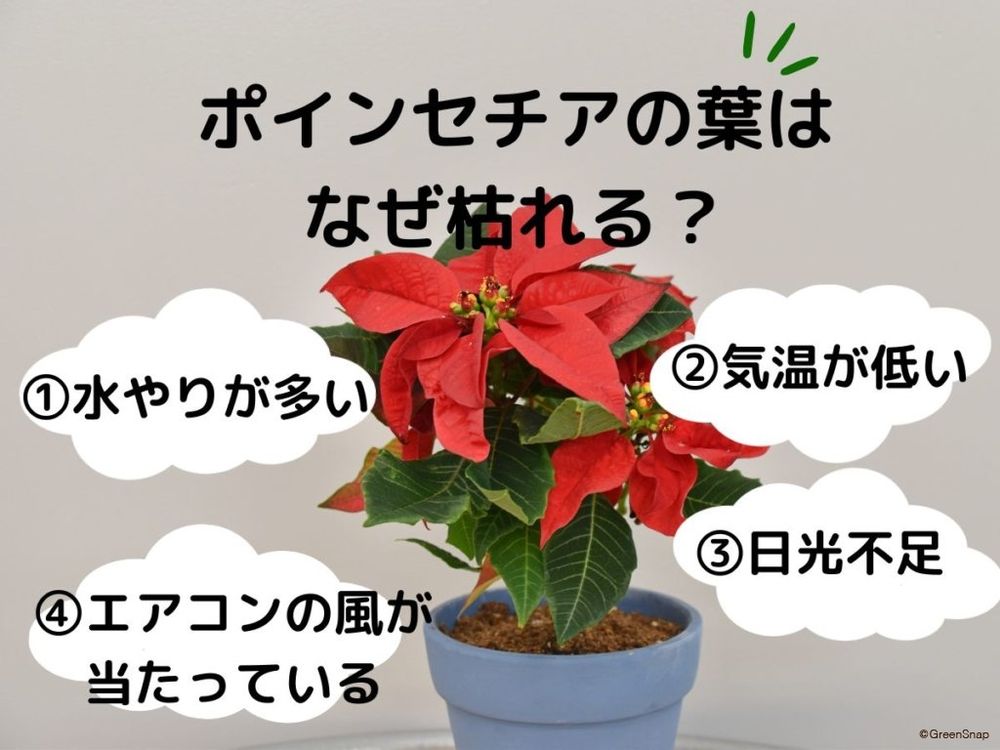

ポインセチアの葉が落ちる、枯れるときの原因は、おもに以下の4つです。一つずつ原因や対策・対処方法についてご紹介するので、普段の管理方法と照らし合わせながら振り返ってみましょう。

ポインセチアが枯れる原因のほとんどは水やりが原因といわれています。ポインセチアは基本的に乾燥を好むので、水やりのしすぎには注意してください。

下記のような症状が見られる場合は、根腐れしている可能性があります。

根腐れしてしまった場合は、そのままにしていると枯れてしまうだけなので植え替えをします。

本来なら植え替えはポインセチアが生育期に入る春ごろなのですが、応急処置としてこの時期に植え替えをするときは、植え替えをしたあと根付くまで発泡スチロールに鉢ごといれて、まわりにホッカイロを置くなどして暖かい環境をつくるようにしてください。

ポインセチアは寒くて湿った場所が苦手です。気温が5℃ほどになると葉を落としたり、枯れてしまうこともあります。とくに冬の窓際は温度変化が厳しいので、夜間の温度も考慮してください。

気温が10℃を下回らない場所におくことで復活する可能性もあるので、徐々に置き場所を移動させてあげましょう。

ポインセチアは短日植物だからといって、日陰を好むわけではありません。とくに秋以降は日中にしっかり日を当てて、夜は暗闇になるようにする、この緩急が大切です。

ただし、ポインセチアは環境の変化に敏感なので、いままで暗めの場所で育てていたのに、いきなり日当たりのいい場所に移動させると、葉焼けしてさらに弱まる可能性もあります。移動させるときは徐々に環境に慣れさせるイメージで1〜2週間かけて動かしましょう。

室内に入れてエアコンの風にあたり続けると乾燥しすぎて、葉っぱを枯らす原因となってしまいます。室内で管理するときは、必ずエアコンの風が直接当たらない場所に置いてください。

また、この時期は水やりを控えめにして育てますが、エアコンの乾燥から守るためにも葉水は定期的にやっておくと元気に育ちます。とくにポインセチアは葉の面積が大きく、見どころも葉なので葉水をしてハリのある姿を目指すといいですよ。

ポインセチアは春夏になって外で育てるようになると、害虫の被害にあうこともあります。白い斑点ということならオンシツコナジラミかカイガラムシでしょう。他にも緑色っぽい体色をしたアブラムシも湧きやすく、これらの害虫は茎や葉にひっついて植物の栄養を吸い取っていってしまいます。

害虫を予防するには、ポインセチアを風通しのいい場所に置いて管理し、霧吹きで葉っぱに水を吹きかける葉水をよくすることです。害虫が発生してしまったら、早めに薬剤を散布して駆除しないと枯れてしまうので注意してくださいね。このほか、ポインセチアの苗を植え付ける際に防虫剤を土に混ぜ込んでおくと、害虫予防に効果があります。

とくにカイガラムシは放っておくとすぐに繁殖するため、見つけたらすぐに駆除しておきましょう。カイガラムシが成虫になってしまうと、体を固くしてしまい、農薬や薬剤が効かなくなってしまうこともあるので、幼虫のうちに駆除をしていおきます。成虫になったカイガラムシを見つけたときには、歯ブラシでこすりおとしてください。

ポインセチアの見頃の時期は、12〜2月頃です。

ポインセチアは赤い部分が花だと思われがちですが、これは苞と呼ばれる葉っぱであり、花ではありません。実際のポインセチアの花は、苞の中心にある小さくて黄色いつぼみのような部分をさします。

ポインセチアは、1日の日照時間が12時間以下になることで葉っぱが赤く色づくという性質をもつ短日植物です。

そのため、ポインセチアを赤くするためにも、見頃を迎える前に一定時間だけ室内灯を遮断する「短日処理」というお手入れが必要になります。詳しいやり方についてはこちらの記事でご紹介しているので参考にしてみてくださいね。

ポインセチアはそもそも春秋に生育期を迎えるので、きちんと管理すれば夏越しできて、毎シーズン楽しむことができますよ。ポインセチアの夏の管理方法は、基本的には次の4つのポイントに気をつけましょう。

鉢花のポインセチアの寿命は5年ほどといわれています。もしそれ以上の年数が経過していたら、もしかすると寿命を迎えた可能性があるかもしれません。

ただし、ポインセチアは育て方が悪いとわりとすぐに葉を落とします。もし育てて数年の株なのに葉が落ちたり枯れてしまうのであれば、置き場所や温度管理、水やり加減になどに問題がある場合が多いです。前項でご紹介した原因と対策をお試しください。

ポインセチアの寄せ植えにとくにおすすめの植物は、シロタエギクなどのシルバーリーフです。ポインセチアの赤と緑の葉にシルバーリーフが加わると、まさにクリスマスカラーになるのでステキな寄せ植えがつくれますよ。

ただし、ポインセチアで寄せ植えしたときは、外では育てられないということを覚えておきましょう。日中の暖かい時間、日当たりのいい場所に数時間出す分には問題ありませんが、やはり基本は10℃以上ある環境で育てなければいけないので、玄関先や室内で楽しむようにしてください。

最近ではポインセチアにも白やピンク、ゴールドなどさまざまなカラーがあるので、色違いのポインセチアを寄せ植えすると管理が楽ですよ。

市販のポインセチアによくついているラメはプラントグリッターといって、植物専用の液体のりとグリッター(ラメ)でできているので、基本的に生育には問題ありません。

ただし葉全体を覆うようにたくさんラメがついているものは光合成ができなくなって枯れてしまうので、選ばないようにするか、早めに切り戻し剪定をして新芽が生えるのを待ったほうがいいでしょう。液体のりで付着しているものなので、無理にラメをはがそうとすると葉を傷つけることがあります。気になるようなら部分的に葉を剪定するようにしてください。

ポインセチアには、ホルボールエステルと呼ばれる有毒成分が含まれています。ただし、そこまで強い毒性ではないため、おうちで普通に育てる分には心配無用です。

とはいえ、過去にはポインセチアを食べてしまった子供が亡くなったケースもありますので、口に含むことは控えた方が良いでしょう。できれば子供の手の届かない高い場所に置くか、そもそも子供が入れない部屋に置くほうが万全です。

ポインセチアを育てるのが難しいと思っている方、枯らしてしまったことがある方は今一度、水やり頻度や水やりの仕方、置いている場所が生育環境としてあっていたか確認してみましょう。

ポインセチアが冬越しできずに枯れる原因は水やりのしすぎがほとんどです。正しい水やりができていれば、あとはできるだけ暖かい日当たりのいい場所においてくだけで越冬できるので、難しく考えずに育ててみましょう。

松原真理子

GreenSnap編集部