warning

error

success

information

warning

error

success

information

ピーマンは、初夏から秋まで長く収穫できる家庭菜園でも定番の野菜です。地植えはもちろん、鉢植えでも育てることができ、失敗が少ないので家庭菜園初心者にもおすすめですよ。今回は、そんなピーマンの育て方をご紹介します。

ピーマンは、ナス科トウガラシ属の野菜で、トウガラシやシシトウ、パプリカの仲間です。ピーマンは、生長に適した温度を管理できれば、初心者でも比較的簡単に栽培できますよ。

同じ種類の野菜は、基本的な育て方が同じなので、ピーマンがつくれるようになればトウガラシやシシトウの栽培にも応用できます。

ピーマンは室内やベランダのプランターでも簡単に育てることができます。

ピーマンは夏の後半から初霜が降りるまで収穫可能ですよ!いわゆる、コストパフォーマンスのよい野菜栽培です。ぜひチャレンジしてください。

ピーマンは、南アメリカの熱帯地方が原産の野菜です。同じナス科のトマトやナスよりも高温で乾燥した場所を好むので、日当たりがよく乾燥している場所で栽培しましょう。

ただし、必要な光線量はほかの夏野菜よりも少なくてすむので、やや半日陰となるような場所でも育ちます。

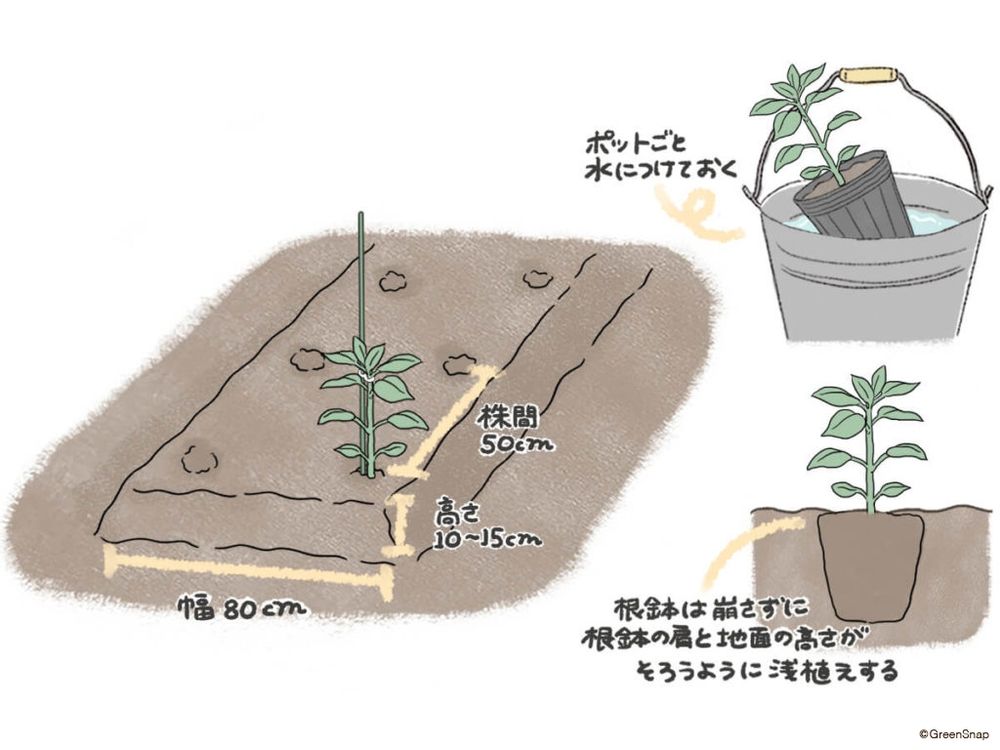

ピーマンの苗を植える時期は、5〜6月上旬です。ピーマンは温度が高くないと育たないので、気温が安定したゴールデンウィーク頃に植え付けるのがコツです。

あまり知られていませんが、ピーマンが育つのに重要なのは夜の気温です。生長には、ほかの夏野菜(ナス科)よりも高い夜の温度を好み、最低18℃以上必要です。

プランター栽培の場合、夜に寒くなる場合は屋内に入れるか、一定の温度が確保できる手を打つとよいでしょう。

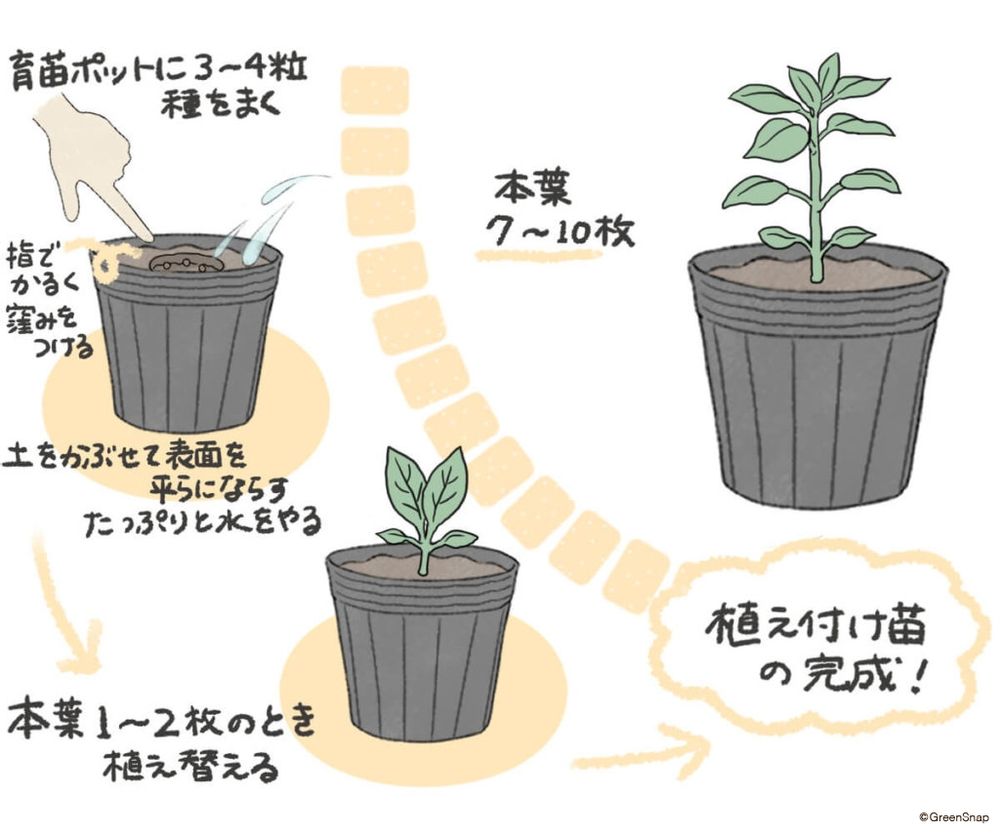

ピーマンは、温度さえ管理できていれば簡単に発芽するので、種から育てることができます。ただし、初心者の方は無理せず、苗から育てれば確実に育てることができるでしょう。

ピーマンの種まきは、4月上旬になって暖かくなってきた頃が適しています。ただし、発芽に適した温度がないと芽が出ないので、まだ気温が高くない時は、ある程度の大きさになるまで日当たりの良い室内で育てましょう。

ピーマンは多湿を嫌うため、水はけの良い土で育ててあげましょう。

ピーマンの植え付けの手順は以下の通りです。

いいピーマンの苗の選び方ポイント

ピーマンの苗を選ぶときは、節間が詰まってがっちりしているものを選びましょう。良い株は、全体的にバランスがよく、葉に勢いがあり、葉色が濃く厚みがあります。蕾がつくか、花が咲き始めているものを選ぶとさらにいいです。

ひょろひょろっとした背の高い苗は「徒長苗(間延び苗)」や「老化苗」と呼ばれます。このような苗は生育が悪いことが多いので避けましょう。

①葉の色が薄い(黄色っぽい)②葉が大きい③ひょろひょろしている。これが「徒長苗」の特徴です。

ピーマンは気温の高い場所を好みますが、乾燥と多湿には弱い野菜です。水分の与え過ぎに注意し、土の表面が乾いてから、水やりをするようにしましょう。

ピーマンの葉は水をはじくので、葉に水を与える必要はありません。株元に水やりをしましょう。

水切れ状態が長く続くと、奇形した実や尻腐れした実ができることがあります。梅雨のあとや、水分が蒸発しやすい真夏の時期は、こまめに水分管理をしてあげましょう。

土壌に含まれるカルシウムを吸収できないと、奇形した実や尻腐れした実ができやすいです。水切れすると、カルシウムをうまく吸収できなくなるので注意しましょう。

もし尻腐れしているようであれば、即効性のあるカルシウム資材を与えましょう。消石灰を水に溶いて上澄みを使う「石灰水」を葉面散布するなどの方法がよいでしょう(カキガラ石灰は緩効性で緩やかに効きますので、即効性は期待できません)。

ピーマンの最初の実が付き始めたら、マルチ・敷きわらを外して、一株あたり軽く一握り(20g)の化成肥料を施しましょう。液体肥料を施す場合は、週に1回程度、水やりの代わりに施しましょう。

2〜3週間に1回の頻度で、9月頃まで続けるのが目安です。

肥料が足らないと、リン酸不足や窒素過多によって花が咲いても実がならなかったり、収穫量が少なくなることがあります。逆に肥料の量が多すぎても、ツルボケや木ボケを起こして、実が少なくなってしまう原因になるので注意しましょう。

収穫後期になると不足しがちなのが苦土石灰(要はマグネシウムとカルシウム)です。これが不足すると、光合成が弱くなる、尻腐れ実が出る、病気になりやすくなるなどの症状が出てくるので、元肥として混ぜておきましょう。

また、長期間収穫するためには、窒素やリン酸も重要です。

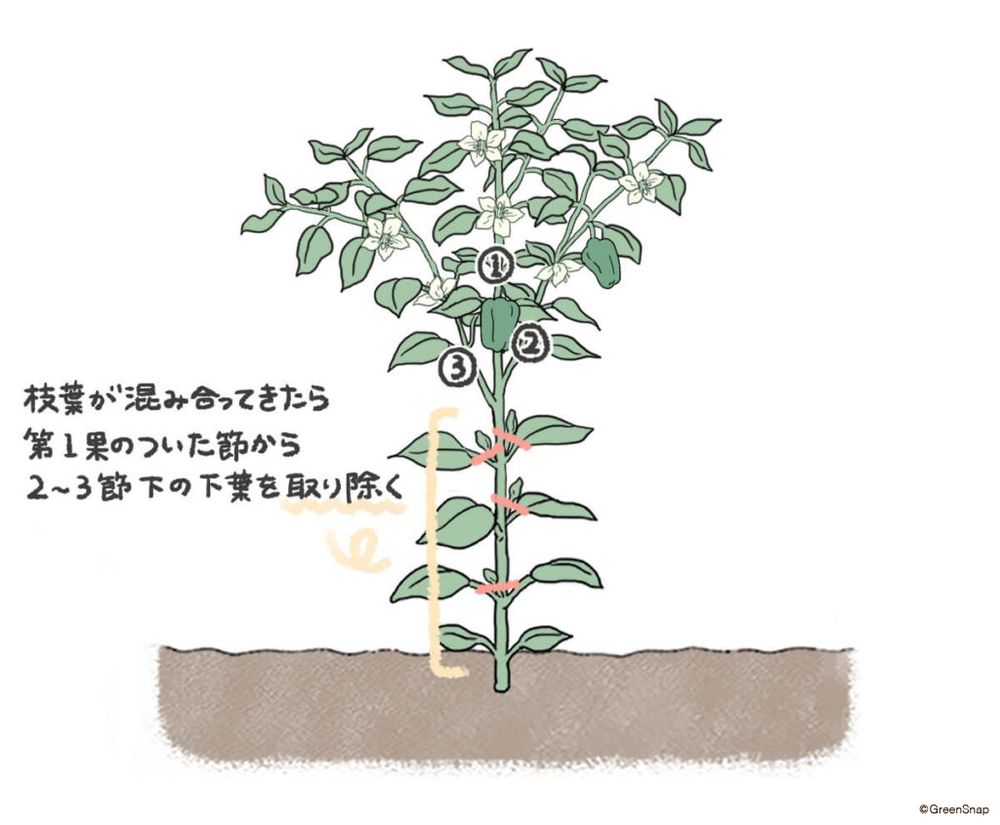

ピーマンに最初の実がついたら、主枝から出た元気な枝を2本残し、それ以外のわき枝は摘み取りましょう。不要なわき芽は養分を吸い取ってしまうので、手で摘み取ります。

3本立てにしたら、支柱を使って三本立てにします。枝と支柱を八の字でゆるく結びましょう。

ピーマンが茂りすぎて葉に光が当たらないようであれば、枝を間引きましょう。7月ごろに混み合った枝葉を切り詰めれば、秋にもよいピーマンが収穫できます。

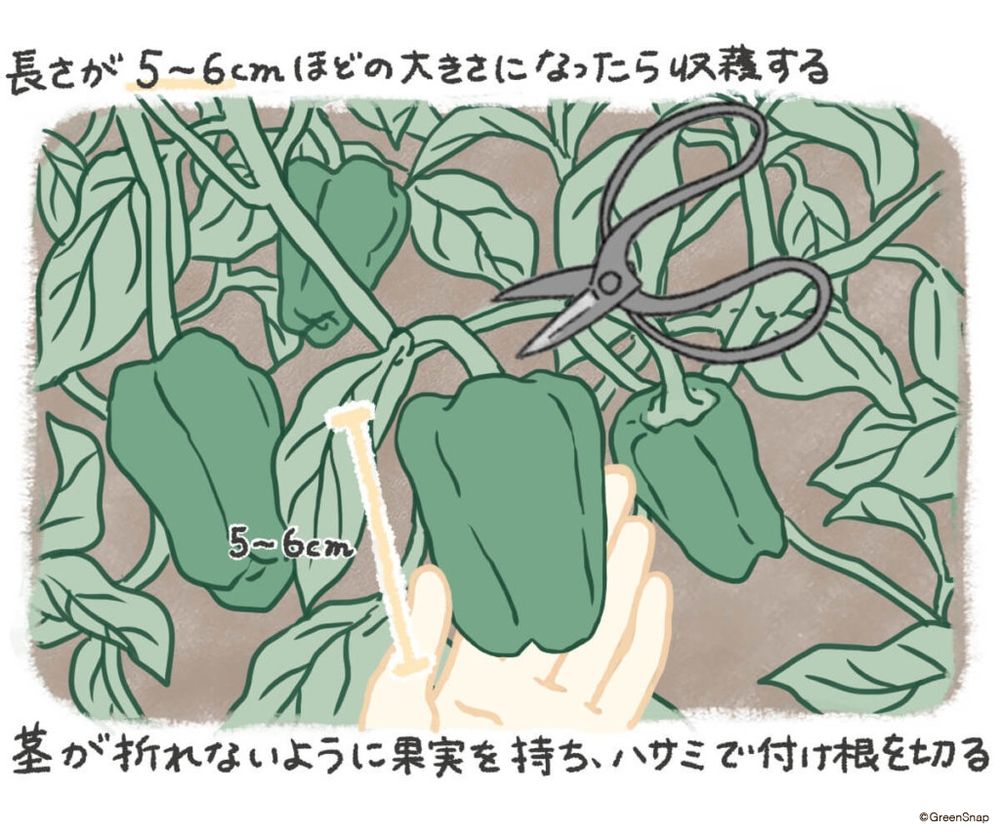

ピーマンは、花が咲いてから約2週間ほどで収穫の時期を迎えます。実は6月下旬〜長ければ9月下旬まで収穫できます。ピーマンの実が5〜6cmほどに生長したら食べごろです。ハサミでヘタを切って収穫しましょう。

実が多すぎると株の負担になるので、早めに収穫するのが長い期間収穫するコツです。

ピーマンに発生しやすい病気は、モザイク病や、黄化えそ病などです。 アブラムシなどの害虫が病気を招くので、薬剤やマルチングを使用して予防しましょう。

ピーマンの病害虫について、詳しくは下の記事を参考にしてくださいね!

ピーマンは寒さに弱いため、日本では基本的に一年草として取り扱われています。ただし、気温が管理できれば冬越しすることもできますが、連作障害を起こしやすいので、苗はそのまま残すのではなく、毎年新しいものから育てるのがよいでしょう。

完熟したピーマンは日持ちしないので、市場には出回りません。自宅で栽培すれば、収穫のタイミングを自分で決めることもできますね!ピーマンは初心者にもオススメの野菜です。ぜひ、美味しいピーマンの栽培に挑戦してみてくださいね。

七尾びび

GreenSnap編集部