warning

error

success

information

warning

error

success

information

ラベンダーといえば香り高いハーブとして、古くから世界中で愛される植物ですよね。

庭に地植えしてガーデニング観賞用として楽しめるほか、ドライフラワーやポプリ、アロマなど、使い道がたくさんあるのも魅力です。

そんなラベンダーですが、「育てていたけどすぐ枯れて1年もたなかった」という声もよく見聞きします。

そこで、この記事では

などについてご紹介するので、初心者さんも中級者さんも参考にしてみてくださいね。

ラベンダーの育て方のポイントは、風通しのいい場所で乾燥気味に育てることです。そのためには水はけのいい土に植えたり、水やり頻度に注意する必要があります。

ラベンダーはガーデニング人気も高く育ててみたいという方も多いですが、初心者は気をつけないと、1年もせずに枯らしてしまうこともある、栽培がやや難しい植物でもあります。

とはいえ、育て方ポイントのほか、枯れる原因や復活方法を覚えておくと、毎年さわやかな花を咲かせることができます。

また、初心者の方は、同じラベンダーの中でも育てやすい品種を選ぶことも重要ですよ。

▲フレンチラベンダー(ストエカス系)

ラベンダーの種類にはおおきく下記の5系統に分類でき、系統によって耐暑性・耐寒性が異なります。長く枯らさずに育てるためには、初心者向きの品種や栽培地域に合わせた品種選びが大切なので、苗を入手する前に確認しておきましょう。

| 系統 | 耐寒暑性 | 特徴 | |

| 初心者向き | ラバンディン系 | 耐暑性◯ 耐寒性◯ |

花が小さく香りは控えめ |

| 暖地域向け | ストエカス系 (フレンチラベンダー) |

耐暑性◯ 耐寒性△ |

うさぎの耳がついたような花姿で、優しい香り |

| 寒冷地向け | アングスティフォリア系 (イングリッシュラベンダー) |

高温多湿✕ 耐寒性◯ |

ラベンダーの代表的な品種で、香りが強い |

| 中級者向け | プテロストエカス系 (レースラベンダー) |

高温多湿✕ 耐寒性△ |

花色が濃く、葉にレースのような切れ込みがあり美しい |

| 中級者向け | スパイカ系 (ラティフォリア系) |

高温多湿✕ 耐寒性△ |

開花期間が短いが、香りがある斑入りの葉はカラーリーフになる |

また、ラベンダーには系統によってガーデニング鑑賞向き、食用向き、アロマ雑貨向きなど適正もあるので、詳しくはこちらの記事を参考にしてくださいね。

ラベンダーを鉢植えで育てるときは、「市販のハーブ用の培養土」を用意しましょう。最近ではラベンダー専用の用土も販売されているので、そちらを使用するのもおすすめです。

これらの土に、元肥として緩効性化成肥料を少し混ぜておきましょう。

「市販の野菜用の土」を使うこともできますが、その場合は水はけが十分でない場合もあるので、できるだけ川砂などを1割程度加えて使った方がいいでしょう。

もし自分で配合する場合は、「赤玉土5:腐葉土3:川砂2」の割合で混ぜた用土を利用してください。

ラベンダーを地植えで育てるときは、植え付けの2週間前から土づくりをします。

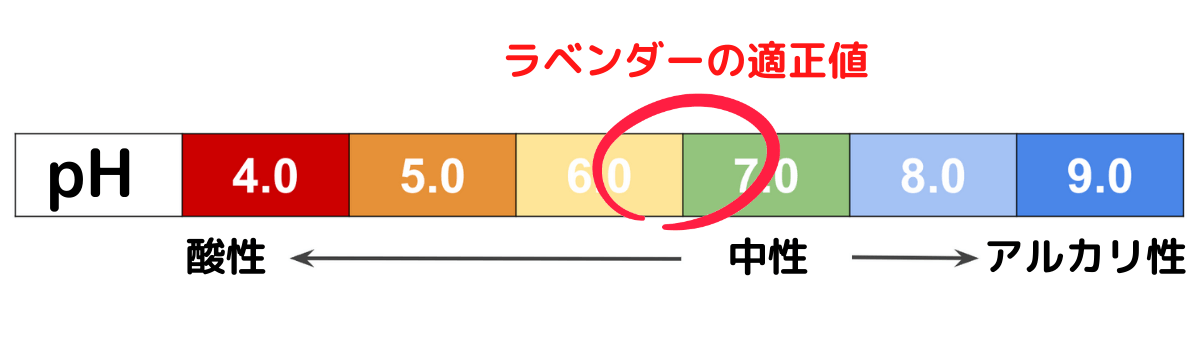

ラベンダーはほかのハーブ類と比べて、より弱アルカリ性の土壌酸度を好む傾向があります。そのため、とくに土壌酸度調整(適正数値:pH6.5〜7.5)が大切です。

日本は酸性雨によって土壌が酸性に傾いている場合が多いので、まずホームセンターなどの酸度測定キットを使って、庭土の土壌酸度を調べましょう。

酸性が強い場合は、「苦土石灰」を混ぜて庭土をアルカリ性に傾けます(pHを1.0あげるには、1㎡あたり400gの苦土石灰を混ぜる必要があります)。

植え付け2週間前に、適量の苦土石灰を深さ30cmの土までよくすき込んでおきましょう。1週間後、堆肥を1㎡あたり3〜5kgほど混ぜて、そのさらに1週間後に苗の植え付けをします。

苦土石灰を混ぜて直ぐの土に植付けを行うと、満遍なく用土のpHが一定な状態ではないため、十分な効果を得られません。また、強すぎるアルカリ性の土壌は根っこを傷める可能性があります。

ラベンダーは種まきでも育てることができますが、初心者はラベンダーを苗から育てるのがおすすめです。

ラベンダーの苗を選ぶときは、先述の品種選びに加えて、下記のポイントをクリアした状態のいいものを選びましょう。

ラベンダーの苗を植える時期は、春なら4〜5月上旬頃が適期です。

10月中旬〜11月上旬頃の秋植えも可能ですが、イングリッシュラベンダーとラバンディン系のラベンダーは春に植えた方が開花時期までに根が張って丈夫になるため、夏越しがしやすくなります。

鉢際の土を少し抑えてできた溝は「ウォータースペース」といい、お水やりをするときに鉢から土がこぼれ落ちるのを避ける効果があります。

ラベンダーの鉢の3号苗1つに対して、大きさは5〜6号、鉢の深さは30cmほどあるスタンダードタイプが理想です。

最初はスカスカに感じても、夏頃に横に張りながら伸びるので、大きめの方がのちのち多湿状態になるのを防げます。

また、できるだけ通気性・水はけのいいテラコッタや素焼き鉢、スリット鉢に植えるのがおすすめです。

ラベンダーを地植えするときは、盛土するのが栽培成功のポイントです。

地面よりも高い位置に土を盛ることで、雨の余分な水分が下に流れやすくなるので、高温多湿に弱いラベンダーがより元気に育ちます。

ラベンダーは日当たりと風通しの良い場所に置くのが基本です。日照不足になると花つきが悪くなるので注意しましょう。

鉢植えの場合は、夏場は西日が当たらず、直射日光も当たりにくい場所に移動させるのがおすすめです。地植えで育てる場合は、遮光ネットをかけてあげるとよいです。

ラベンダーは長雨がとくに苦手なので、梅雨や秋雨の時期は、鉢植えなら軒下に移動させたり、地植えならマルチングをしましょう。

ラベンダーを鉢植えで育てている場合は、夏の水やりは土の表面が乾いてから、たっぷりと与える程度に抑えておきましょう。

タイミングとしては葉が少しやわらかく垂れ下がってきたときがベストです。夏場はとくに過湿にしないように注意する必要があります。

ただし、開花中は決して水切れ状態にならないように注意します。もし雨が長く続くときは、室内へ移動させてください。

また、冬の水やりはかなり控えめにしましょう。

土が乾燥してから3〜5日ほど待ってから水やりする程度でもかまいません。ただし、水やりの量は変わらず鉢底から流れ出るまでたっぷりあたえてくださいね。

冬は生育が鈍る時期なので、寒さに強い種であろうとも水やりを控えなければ、逆に霜となって根を傷める可能性があります。霜に注意するためにも夕方ではなく、水やりの時間帯も昼間に与えるのがポイントになります。

ラベンダーを地植えで育てている場合は、基本的に水やりは必要ありません。

冬は乾燥した日が続くようなら、葉がくたっとなったのをサインに水やりをします。ただし、基本的に冬も水やりの必要はありません。

ラベンダーは肥料を与えすぎてしまうと傷んでしまうため、肥料の量は控えめにします。ただし、全く与えないと徒長して、見苦しくなるので気をつけてください。

元肥のほかは、3〜5月(梅雨入り前まで)の間と10月頃に、緩効性の固形肥料もしくは薄めた液体肥料を与えてください。

鉢植えする場合、ハーブ用の土やラベンダー用の土などの培養土には元肥がすでに入っている場合があります。その場合には、植付から3か月ほどの肥料が土に含まれていますので、植付け時の施肥の必要はありません。

ラベンダーを鉢植えで育てるなら、1〜2年ごとに植え替えをする必要があります。植え替えをせずに育てると、根詰まりや根腐れを起こして枯れてしまうこともあるので注意しましょう。

ラベンダーの植え替え時期は4〜5月頃、もしくは涼しくなってきた9月末~11月頃です。

基本的には鉢に植え付けしたときと同じ作業になりますが、鉢は一回り大きいサイズのものを用意しておくことが大切です。どうせ大きくなるからと大きすぎる鉢を選ぶと、土の水分量が多すぎて多湿・根腐れの原因となるので控えてください。

基本的にラベンダーは寒さに強いというイメージのあるハーブですが、これも品種系統によります。それぞれの耐寒温度目安は下記の通りです。

とはいえ、株の充実度や環境によって耐寒温度は変わるものなので、晩秋頃から株の様子を注意してみてあげましょう。耐寒性が高くても霜には弱い品種もあります。

弱ってきていると感じたら、いくら寒さに強い品種でも冬越しの対策をすることが大切です。

ラベンダーの冬越しは、鉢植えなら室内の日当たりのいい場所にいれてあげることが最適です。また、水やりは必ず昼前後の暖かい時間に与えるようにしましょう。

地植えの場合は、腐葉土を株元に5〜7cmほど盛るマルチングをして冬越し対策をします。これにより地温が下がりすぎるのを防げるほか、春になればすき込んで土壌改善にも効果的です。

また、雪が降り積もる地域の場合、寒冷紗などを張って雪除けをしてあげることも大切です。雪の重みで枝や茎が折れないように保護してあげましょう。

ラベンダーが枯れる原因で一番多いのは、「根腐れ」ですが、そのほかにも下記のような理由で枯れることがあります。

完全に枯れてしまったラベンダーの復活は難しいですが、初期症状であったり、一部元気な部分があれば復活できる可能性もあります。

枯れる原因別で復活方法をご紹介するので、諦める前にぜひ試してみてください。

とくに鉢植えのラベンダーは、季節や状態によって水やり頻度を変える必要がありますが、水やりのしすぎで「根腐れ」が起きることがあります。水やりを控えめにしていても、土の水はけや通気性が悪いと根腐れを起こします。

根腐れを起こしてしまうと、株全体がぐったりと枯れてしまったり、葉がポロポロと落ちることがあります。

根腐れを起こしたラベンダーの復活方法は、早急に植え替えをすることです。黒っぽく腐った部分は復活できないので、植え替えをするときは根と茎の状態を確認して、変色した部分を取り除きましょう。

必ず水はけのいい状態のいい土に植え替えて、水やりは1週間後から再開しましょう。肥料は元気を取り戻すまで絶対に与えないでください。

そもそもラベンダーはあまり肥料を必要としない植物なので、肥料を与えすぎてしまうと肥料焼けといってぐったりと枯れてしまうことがあります。

肥料のやりすぎによって肥料焼けを起こしたラベンダーは、鉢植えなら水やりの量を増やしましょう。頻度を増やすわけではなく、水やりするタイミングで肥料を水で押し流すように大量に水やりをします。

地植えのラベンダーの場合は、一部土を無肥状態の清潔な土に入れ替えることで応急処置をして復活させましょう。

葉や茎部分に黒い粒や斑点、白い粉のようなものがある場合、病害虫が発生しています。

葉に白い粉がかかっているような場合は、うどんこ病が発生しています。黒い粒や斑点がある場合、アブラムシが発生しています。

病害虫が発生してしまった場合は、発生部分を剪定して取り除き、殺虫剤もしくは殺菌剤を全体に散布します。大量に発生している場合は、植え替えをしながら株全体を洗い流し、土もできるだけ新しい土に交換して復活を目指しましょう。

ラベンダーが根本から枯れたり、下葉が灰色っぽく枯れる場合は、気温が高すぎる暑さが原因です。ラベンダーは寒さには強いですが、暑さには弱いので夏越しが必要です。

ラベンダーを夏越しさせるためには、本格的な夏が来る前に株の通気性をよくしておくことが大切です。そのため、5月ごろに花の収穫も兼ねながら、剪定をしてあげる必要があります。

花の収穫を目的としていない場合でも、株の栄養の消費を避けるために、早いうちに刈り取ってしまうといいです。開花期の間にエネルギーを消費しきってしまうと、次に来る夏の暑さに耐えきれず、衰弱してしまう可能性が高いからです。体力温存も兼ねて、刈り取ってあげてください。

詳しいやり方はこちらの記事を参考にしてみてくださいね。

ラベンダーの葉が変色して枯れる場合は、直射日光の影響で葉焼けを起こしているのが原因です。直射日光はあまりあたっていなくても、西日が当たってしまうと葉焼けを起こすこともあります。

葉焼けを起こして枯れた葉は復活することはないので、まず取り除きましょう。すべて枯れる前なら復活できるので、鉢植えラベンダーなら明るい日陰に移動させ、地植えのラベンダーなら遮光ネットを設置して対策しましょう。

ラベンダーの栽培に慣れたら、種まきから育ててみるのもまたおもしろいですよ。

ラベンダーは発芽率があまり良くないので苗から育てるより難易度は上がりますが、よりたくさんのラベンダーを低コストで楽しむことができます。

ここからは、ラベンダーを種まきから育てる方法をご紹介します。

ラベンダーの種まき時期は、3~4月頃で、発芽・育苗適温20℃です。

ラベンダーの種は発芽しにくいため、発芽まで約2週間もかかります。その後、植え付け苗まで育つのに20日ほどかかるので、植え付け時期に間に合うように逆算して種まきをしましょう。

また、ラベンダーの種の発芽の条件として、一定の低温にある程度に期間あてることがあるので、種まきの前に2週間ほど冷蔵庫に入れて冷却処理をする必要があります。

この期間も考慮すると、2月下旬〜3月上旬までに種を入手して準備しておきたいですね。

種まきで使う土には無菌で清潔であることが求められるので、いきなりハーブ用培養土などを使うのは控えてください。

市販には種まき用培養土が売っているので、そちらを使うのがおすすめです。もしくは赤玉土とバーミキュライトを混ぜて使ってもよいです。

先に土を湿らせたあとに種を撒くことで、乾いた土と一緒に種が風などでとんで行ったり、流水で種が流れ出てしまったりすることを防ぐことができます。

ラベンダーを種まきした後は、土が乾燥しないように注意してください。ポットをトレーにいれて、トレーに水をいれておけば底面給水ができます。

発芽するまでは明るい日陰ほどの風が当たらない場所に置いておきましょう。発芽したら直射日光を避けた明るい場所に移動させます。

種まきから1ヶ月後、徒長していない元気な枝(茎)を残して、3株から1〜2株になるように間引きます。間引きするときは清潔なハサミで根元から切るだけで大丈夫です。

ポットから4〜5本、元気な枝が伸びるようになったら植え付けできます。

ラベンダーをはじめとするラヴァンドラ属の植物は、古くからポプリやハーブティーの材料として、料理の風味づけ、美容、観賞用等に用いられてきました。使い方にもよりますが、主にラベンダーの花穂の部分を用います。

特にラベンダーは、多くの薬効を持っており、ストレスでこわばった心身のリラックス、不安や緊張を和らげるといった神経を安定させる作用、消炎作用を持っています。ほかにも抗菌・殺菌作用もあるため、防虫効果も期待できるとされています。

ラベンダーの育て方で一にも二にも大切なことは、高温多湿を防ぐことです。そのための栽培地域に合わせた品種選びや土づくり、水やり頻度、剪定などの対策をするのが、ラベンダーを枯らさずに育てるコツです。

これを抑えていれば、初心者でもラベンダーを簡単に育てることができますよ。ぜひ挑戦してみてください。

松原真理子

GreenSnap編集部